革命纪念馆不仅是存放革命文物的场所,更是传承红色基因、弘扬革命精神的重要载体。其设计需以 “历史真实性” 为根基,以 “情感共鸣” 为核心,通过空间布局、展陈手法、技术融合,将抽象的革命历史转化为可感知、可体验的场景,引导参观者在沉浸式体验中回望历史、感悟精神,让红色记忆真正扎根人心。

一、空间:叙事式布局

革命纪念馆的空间设计常以 “时间线” 或 “事件线” 为脉络,构建叙事式参观路径。入口处多设置序厅,通过大型雕塑(如革命英雄群像)、主题壁画(如战役场景)或沉浸式投影,营造庄重肃穆的氛围,迅速将参观者带入革命历史语境。

主体展区按 “历史发展顺序” 划分,如 “革命萌芽”“武装斗争”“胜利解放” 等板块,每个板块对应不同空间风格:“革命萌芽” 展区用昏暗灯光、简陋桌椅还原早期秘密会议场景;“武装斗争” 展区通过开阔空间、动态展墙呈现战役历程;“胜利解放” 展区则以明亮色调、红旗元素传递胜利喜悦。这种 “空间随历史递进” 的设计,让参观者仿佛 “走进历史长河”,循序渐进地理解革命发展脉络。

二、展陈:文物为核心

文物是革命纪念馆的灵魂,展陈设计需围绕文物展开,让 “文物说话”。珍贵革命文物(如旧军装、武器、书信、手稿)多采用独立展柜展示,搭配恒温恒湿系统保护,展柜内辅以柔和灯光突出文物细节,避免强光损伤。

展陈并非 “文物堆砌”,而是将文物与历史场景结合:如展示革命战士的家书时,旁边设置仿真煤油灯、木质书桌,还原战士书写家书的场景;展示战役武器时,配合战役地图、老照片,标注武器使用的时间与战役背景。同时,文字说明力求简洁生动,用 “故事化表达” 替代 “史实罗列”,如通过 “这把步枪曾随战士参加过 XX 战役,枪身的划痕记录着激烈战斗” 这类描述,让文物背后的革命故事更易引发共鸣。

三、体验:互动化赋能

传统革命纪念馆的 “静态观看” 模式易让参观者产生距离感,现代设计更注重通过互动体验拉近与历史的距离。设置 “革命场景 VR 体验区”,参观者戴上 VR 头显,可 “置身” 战场,感受冲锋的紧张氛围;或 “走进” 革命根据地,体验当年的生产生活(如纺线、耕地),直观理解 “自力更生、艰苦奋斗” 的精神。

“互动问答屏”“红色知识小游戏” 则适合青少年群体,通过答题、拼图等形式,让青少年在趣味中学习革命知识;部分纪念馆还设置 “留言墙”,参观者可写下对革命精神的感悟,或向革命先烈致敬,形成 “参观 — 思考 — 表达” 的闭环,深化体验记忆。

四、技术:服务于历史

革命纪念馆对技术的运用,始终坚持 “服务于历史呈现,而非炫技”。除 VR 外,还常用投影 Mapping 技术,将革命历史影像投射到不规则墙面(如纪念馆的穹顶、弧形展墙),营造沉浸式历史氛围;多媒体播放器循环播放革命老人口述历史视频、珍贵历史纪录片,用真实声音与画面增强历史的厚重感。

同时,技术应用兼顾不同群体需求:为老年参观者提供语音导览器,支持大字体、慢语速讲解;为儿童设计 “革命小导游” 语音讲解(用童趣语言解读历史);展厅内设置无障碍通道、休息区,确保参观体验舒适便捷。

五、精神:融入细节

革命精神的传递,藏在设计的细节里。纪念馆的色彩以红色、黄色、灰色等为主,红色象征革命热血,黄色象征光明希望,灰色体现历史厚重;馆内的标识系统采用复古字体,搭配五角星、镰刀锤头等革命元素,强化红色氛围;出口处设置 “红色精神传承区”,展示当代人践行革命精神的案例(如抗疫中的奉献、脱贫攻坚中的奋斗),让革命精神与现实生活连接,引导参观者思考 “如何传承红色基因”。

革命纪念馆的设计,最终目的是 “让参观者与革命历史对话,与革命精神共鸣”。它通过空间、展陈、体验、技术的协同,让冰冷的文物变得有温度,让遥远的历史变得可触摸,让革命精神从 “文字记载” 变为 “行动指引”,成为激励一代又一代人奋勇前行的精神动力。

走进浙江大学图书馆,扑面而来的不仅是书香,更是一场空间设计的盛宴。作为一家专注于图书馆空间设计的公司,我们有幸深入探访这座知识的殿堂,从专业角度解读其设计理念和空间魅力。

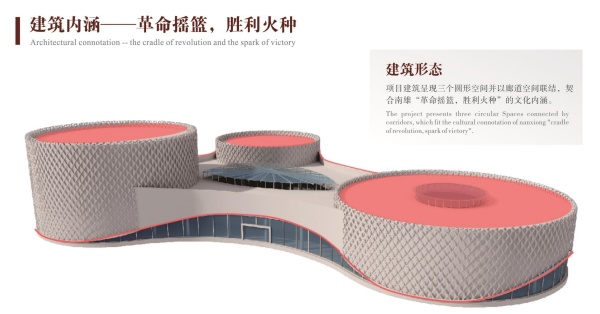

项目位于南雄市中心区西部,浈江北岸,紧邻省文物保护单位正南门、宋代古桥水西桥,以及在建的广东第一条商业廊桥,北侧和东侧为住宅。交通便利,文化氛围浓厚。

历史的长河在山西博物院缓缓流淌,一场跨越千年的对话——“变局——春秋时期的晋与秦”展览盛大启幕。此次展览汇聚了山西博物院携手上海博物馆、河南博物院、陕西历史博物馆、甘肃省博物馆及山西省考古研究院等16家顶级文博单位的智慧与力量,共同呈现了一场视觉与心灵的盛宴。206组珍贵文物,不仅仅是历史的见证者,更是那个时代精神的传承者,它们静静地诉说着东周时期,尤其是春秋时期晋国与秦国之间波澜壮阔的历史画卷。

进门序厅形象标识和主题文字,设计红船造型寓意着共产党人扬起红船风帆,赓续坚定理想,百折不奋斗争精神。通过点睛的亚克力立体红船、营造出入室第一视觉氛围。增强深刻文化精神。

当时间跨入2025年,博物馆的形态正在经历一场无声的变革——它不再只是历史与文化的容器,而成为连接过去与未来的动态场域。作为展厅设计师,你是否也感受到这种悄然蔓延的挑战?观众对沉浸感的阈值越来越高,技术迭代的速度远超想象,而如何用空间讲好一个"不喧哗,自有声"的故事,正成为行业的核心命题。

巴厘岛是地球上最受欢迎的度假胜地之一。如今,大众旅游业、稻田城市发展和塑料污染威胁着印度尼西亚岛屿的形象。在热带博物馆和福尔肯昆德博物馆举办的临时展览“巴厘岛 - 欢迎来到天堂”展示了受欢迎的度假胜地以及天堂的另一面。

当敦煌莫高窟的壁画通过 AI 修复技术重现色彩,当三星堆的青铜神树借助 3D 打印技术实现 “数字复现”,当观众戴上 VR 眼镜 “走进” 虚拟的元上都遗址 —— 智慧博物馆正以科技为笔,重新书写文物保护与传承的叙事方式。科技不仅为文物筑起更坚固的 “防护盾”,更打破时空界限,让千年文明在数字时代焕发新生。

原建筑序厅空间为6900mm宽、10000mm进深, 拥有良好的纵深感,为此,我们设计孙中山邓世昌、张弼士以圆雕的形象迎面走来,背后跟随诸位胶东革命志士、政军人物、文艺名人、实业楷模奋勇向前,追求民族的独立和解放。观众可穿行其中,感受与这些名人同行的信念,两侧艺术肌理墙以开放的形态寓意开拓、拼搏精神的延续与传播。

在当今城市发展的脉络中,社区服务中心(或称邻里中心、新时代文明实践站等)已悄然成为居民生活的核心锚点。它超越了传统行政场所的范畴,日益演变为集政务服务、邻里交往、文化展示、精神培育于一体的综合性枢纽。是政策落地、服务延伸的窗口,更是凝聚社区情感、展现时代风貌、传递文明理念的生动载体。