当敦煌莫高窟的壁画通过 AI 修复技术重现色彩,当三星堆的青铜神树借助 3D 打印技术实现 “数字复现”,当观众戴上 VR 眼镜 “走进” 虚拟的元上都遗址 —— 智慧博物馆正以科技为笔,重新书写文物保护与传承的叙事方式。科技不仅为文物筑起更坚固的 “防护盾”,更打破时空界限,让千年文明在数字时代焕发新生。

1、科技守护:让文物 “延年益寿” 的隐形防线

文物保护的核心是 “延缓衰老”,而科技为这一过程提供了精准的解决方案。在环境监测领域,智慧博物馆通过物联网系统构建 “文物生命体征监测网”:故宫的太和殿内,微型传感器实时捕捉温湿度、二氧化碳浓度甚至紫外线强度,数据超限时自动触发空调调节;秦始皇陵的兵马俑坑中,光纤传感技术可感知 0.1 毫米级的地面震动,提前预警游客流量过大带来的风险。这些技术让文物脱离 “被动承受环境变化” 的状态,进入 “主动防御” 模式。

对于脆弱文物,科技更实现了 “无损检测” 的突破。敦煌研究院用多光谱相机扫描壁画,无需接触便能识别底层未褪色的颜料成分,还原被风沙掩盖的唐代线条;三星堆博物馆通过 CT 扫描青铜纵目面具,在不拆解的情况下看清内部铸造痕迹,破解古人的工艺密码。在修复领域,AI 算法成为 “数字修复师”—— 分析大量同类文物的纹样特征后,AI 能为残缺的陶瓷碎片匹配最可能的拼接方案,3D 打印则用与文物材质相近的材料复制缺失部分,既保留历史痕迹,又恢复器物完整性。科技让保护从 “抢救性修复” 转向 “预防性保护”,为文物争取了更长久的 “生命期”。

2、数字传承:让文明 “走出” 博物馆的边界

智慧博物馆的终极目标,是让文物从 “馆舍天地” 走向 “大千世界”。通过三维建模与云端存储,文物信息被转化为可共享的数字资产:观众在手机上可 360 度查看《千里江山图》的每一处皴法,放大至百倍仍能看清颜料的堆叠层次;海外研究者无需亲临现场,即可调用故宫的数字库,对比不同朝代瓷器的釉色差异。这种 “数字永生” 打破了文物 “不可移动” 的局限,让文化传承突破地域与时间的束缚。

展示方式的革新更让文物 “活” 了起来。在苏州博物馆的 AR 导览中,扫描吴王夫差剑,剑身上会浮现动态的铸造流程图,配音解说其背后的历史故事;湖南省博的 VR 展厅里,观众可 “置身” 马王堆汉墓的椁室,虚拟侍女会讲解漆器的用途,这种沉浸式体验比展柜标签更易引发共鸣。针对青少年群体,智慧博物馆开发 “互动教育模块”:在 “数字考古” 游戏中,孩子用鼠标 “清理” 虚拟遗址,拼接陶片可解锁文物知识;AI 书法机器人能模仿颜真卿的笔意,实时点评观众的临摹作品。科技让传承从 “静态观赏” 变为 “动态参与”,让年轻人主动拥抱传统文化。

3、未来图景:科技与人文的共生共荣

智慧博物馆的深层价值,在于实现 “科技理性” 与 “人文温度” 的平衡。AI 修复古画时,会保留历史形成的残缺美,而非追求 “完美如新”;数字展示虽依赖技术,却始终以 “讲述文物背后的人” 为核心 —— 比如通过虚拟场景还原北宋市井生活,让观众理解《清明上河图》中每个小人物的生存状态。这种平衡让科技成为 “桥梁” 而非 “屏障”,既守护了文物的历史厚重,又赋予其当代活力。

随着元宇宙技术的发展,智慧博物馆将开辟新的传承维度:观众可在虚拟空间与 “数字孪生” 的文物互动,甚至参与 “跨时空对话”—— 与虚拟的王羲之讨论书法,向北宋工匠请教瓷器烧制技艺。但无论技术如何演进,核心始终是 “让文物说话”:科技保护的是文物的物理存在,传承的是其承载的文明记忆。当千年文物在数字世界焕发新生,智慧博物馆便真正完成了 “守护过去,连接未来” 的使命。

国内设计的展陈设计借鉴参考比较普遍,很多设计造型用了一次又一次,乐此不疲。今天小编找了找近年来展厅设计里被借鉴的比较多的十大造型。仅供初学者参考娱乐。不足之处请多指教哈哈!欢迎补充。

桂林廉政教育基地,室内布展面积1443㎡(一楼展厅面积494㎡;二楼展厅面积433㎡;三楼展厅面积428㎡);桂林市廉政教育基地将成为桂林市党员干部党风教育基地、党史学习中心,及面向大众的爱国主义教育基地.

重庆寸滩国际新城展示中心,它不仅仅代表着寸滩最新规划的展示窗口,而是凝聚两江新区寸滩精神、代表重庆在新一轮发展中城市态度的前瞻性地标。

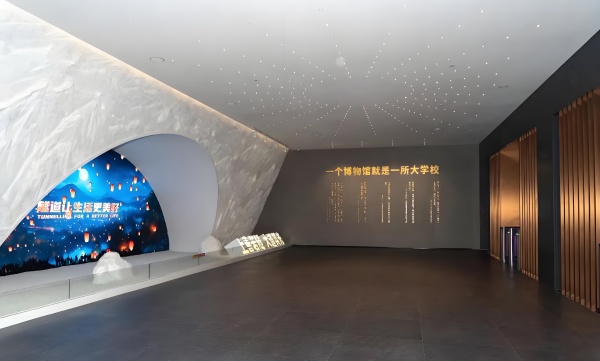

在人类文明的长河中,隧道作为连接不同地域、不同文化的桥梁,承载着历史的厚重与未来的希望。隧道博物馆,这座国内首座以隧道及地下工程为主题的专业博物馆,正是这样一个让人心生敬畏、心驰神往的地方。它不仅是一个展览空间,更是一座时间的隧道,引领着我们穿越时空,追寻中国隧道的辉煌足迹。

方案通过前沿的视觉语言、沉浸的呈现方式和互动的空间体验,为超级总部基地的城市理念和价值观赋形置景。声音和动态影像不露痕迹地融入场景,对展品及历史背景进行补充解释的同时,也使展览跳脱出按部就班的叙述,完成错时性与戏剧感的营造。展览不仅通过沉浸式的蒙太奇空间体验帮助不同背景的观众更主动地参与进叙事之中,同时延续了工作室对于多角度叙事的探索,建立空间、物与文字的关联,为单一空间赋予多种叙事的可能性和阅读深度。展陈描绘出超级总部基地在大湾区建设过程中作为城市门户的蓝图,展现城市建设成果,用国际化视野、前瞻性思维、创新性的设计打造了符合超总基地的高水平规划、高标准建设的展示空间,共同见证深圳这座充满机遇和活力的大都市在不远的未来成为影响力卓著的全球标杆城市。

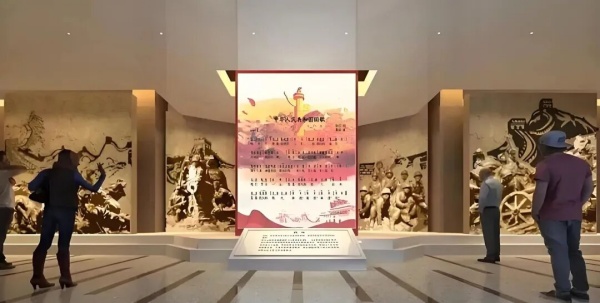

全面展示了《义勇军进行曲》诞生、传播、立法及其深远影响,通过实物陈列、场景再现、多媒体互动,生动演绎了《义勇军进行曲》从电影《风云儿女》的主题曲到成为中华人民共和国国歌的历程。馆内珍藏首版《义勇军进行曲》黑胶唱片,是国歌展示馆的“镇馆之宝”,首版唱片当年发行量极少,馆内现存的这张首版唱片,保存完好,放到唱机上仍能正常播放,激昂的旋律跨越时空,催人奋进,历久弥新。国歌纪念广场占地2.7万平方米,以唱片的造型设计成大型的开放式圆形广场,寓意着《义勇军进行曲》从上海唱响全中国。广场中还设置了一座主题雕塑:一面经过战争和历史洗礼的五星红旗及一把军号。在这里,一部电影、一首歌曲、一座雕塑,都能还原岁月的底片,唤起一段红色记忆,在人们的情感与国歌有关的故事之间搭起一座桥梁。

在辽宁省朝阳市的火山灰层中,封存着地球生命史上最恢弘的篇章。这里不是普通的化石产地,而是一座天然的“白垩纪生命方舟”:恐龙与鸟类共舞,翼龙掠过蕨类森林,被子植物在火山灰中绽放第一朵花。朝阳古生物化石博物馆的“化石王国——热河生物群”展厅,以2000平方米的沉浸式空间,通过1350余件珍稀化石、全息投影与生态复原技术,重构了1.35亿至1.2亿年前东亚大陆的生命图景。这里不仅是古生物学的“圣殿”,更是一部用化石写就的地球生命演化史诗。

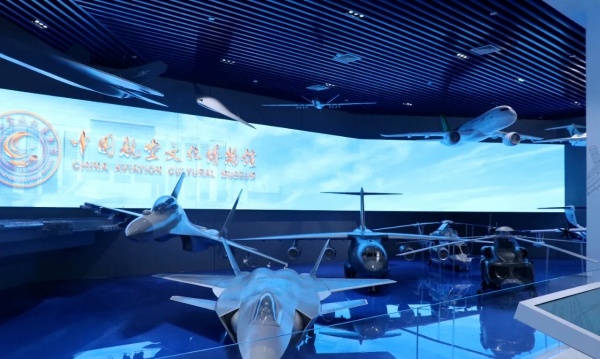

一座城市,能否成为一段历史的见证?一片土地,如何将梦想传承至今?在世界航空舞台上,中国的身影越来越清晰,从“制造”到“创造”,从跟随模仿到自主创新,每一次飞跃都蕴藏着一段奋进的传奇。近日,中国航空文化博物馆在西安航空学院阎良校区正式揭牌,这座总面积2200平方米的文化殿堂,不仅囊括了500余件珍贵展品,还将航空文化化作滋养新一代青年学子的沃土。可这并不是一座普通的博物馆,它的故事,比你想象的更加精彩且寓意深远。

“农村是我国传统文明的发源地,乡土文化的根不能断,农村不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。”