《三国志》和《三国演义》是两部性质完全不同的作品,前者是严谨的历史著作,后者是文学化的历史小说。

两者在创作目的、内容真实性、叙事手法等方面存在显著差异。以下从多个维度详细分析两者的区别:

一、创作性质与作者背景

1. 《三国志》属于纪传体断代史。 作者是西晋史学家陈寿(233-297年),曾为蜀汉官员,后入晋任著作郎,掌握大量官方档案。目的是为了记录真实历史,为后世提供政治借鉴。

2. 《三国演义》是长篇历史演义小说,中国四大名著之一。作者是元末明初小说家罗贯中(约1330-1400年),融合民间传说和戏曲素材创作。其目的是为了通过艺术加工传播儒家价值观,满足大众对英雄传奇的审美需求。

二、内容真实性与史料来源

《三国志》 约90%为可考证史实,有官方档案、当事人书信(如《诸葛亮集》核心史料,而《三国演义》 约30%基于史实,70%为虚构或夸张,主要是民间传说、评话、元杂剧(如《关大王单刀会》等等,类似关羽“过五关斩六将”、诸葛亮“借东风”都是虚构案例。

三、人物塑造与价值取向

1. 《三国志》:客观中立的史笔

曹操:被评价为“非常之人,超世之杰”,肯定其政治军事才能。

刘备:记载其“弘毅宽厚”,但也直言其“机权干略不逮魏武”。

诸葛亮:称赞其治国才能,但指出“应变将略,非其所长”。

2. 《三国演义》:尊刘贬曹的叙事伦理

神话刘备集团:将刘备塑造成“仁德化身”,关羽升格为“武圣”,诸葛亮被神化为“多智近妖”。

丑化曹操:强化其“宁教我负天下人”的奸雄形象,虚构“梦中杀人”“华佗之死”等情节。

简化人物复杂性:周瑜从“性度恢廓”的儒将变成心胸狭窄的陪衬角色。

三国主题文化

鼎立之局铸千秋魂魄,文化长河映智勇光芒

汉末风云骤起,群雄逐鹿于中原,然鼎立之势非独赖兵戈之利,更因文化之河奔涌不息。三国文化,非止一城一地之遗存,乃汇聚英杰之志、黎庶之愿、天下之思的综合性精神图谱。其以政治智慧为骨,以军事策略为脉,以人文精神为血,在刀光剑影中淬炼出超越时空的永恒价值。今以大视野观之,当从三个维度剖解其深邃内涵:英雄主义如星汉灿烂,民众性若江海浩荡,大一统思想似高山巍峨。三者交织,方成这卷流动的文化史诗。

英雄主义:乱世中的精神丰碑

英雄主义在三国文化中非独指武勇,更是一种精神高度的象征。曹操“老骥伏枥,志在千里”的进取之志,非仅抒发个人抱负,实乃对时代精神的提炼——当乱世纷扰,唯有以进取之心破局,方能开太平之基。其“周公吐哺,天下归心”的宏愿,更将政治家的胸襟与文人的浪漫熔铸一体,成为后世士人效仿的典范。

诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的奉献精神,则将忠臣形象推向理想化极致。其“隆中对”的战略规划,非独显军事才华,更展现“以弱胜强”的智慧哲学——通过联合东吴、西取巴蜀的纵横捭阖,实现“三分天下”的战略构想,其背后是对“天时、地利、人和”的深刻洞察。而“出师表”中“受任于败军之际,奉命于危难之间”的赤诚,更将君臣之义、家国之责熔铸为千古绝唱。

关羽“义薄云天”的忠勇形象,则超越了武将的单一维度,成为民间信仰的象征。其“千里走单骑”的传奇,非独显武勇,更蕴含“义”的深层内涵——对兄长之诺、对朋友之信、对道义之守。这种“义”的精神,在民间通过说书、戏曲等艺术形式不断强化,最终演变为“关帝”崇拜,成为华人世界共同的精神图腾。

此三者,或进取、或奉献、或忠义,共同构建起三国英雄主义的精神谱系。他们非止于史书中的名字,而是成为一种文化基因,渗透于民族的血液之中,成为后世面对困境时的重要精神支撑。

民众性:民间土壤中的文化根系

三国文化的生命力,不仅在于精英阶层的创造,更在于其深厚的民众根基。罗贯中《三国演义》的诞生,正是将历史故事与民间传说熔铸一体的典范。其通过“桃园结义”“三顾茅庐”“草船借箭”等经典情节,将英雄主义与民众对仁政、信义的理想化表达相结合,使三国故事从史书走向民间,成为全民共享的文化记忆。

这种民众性更体现在对“仁政”的向往。刘备“携民渡江”的举动,被民间解读为“仁德”的象征;而“刘关张”的兄弟情谊,则被赋予“桃园结义”的浪漫色彩,成为民间对“义”的具象化表达。这种对仁政、信义的追求,并非空泛的道德说教,而是根植于民众对公平、正义的朴素渴望。

同时,三国文化中的民众性还体现在其传播方式的多样性。从说书人的口耳相传,到戏曲舞台的演绎,再到近代影视作品的改编,三国故事始终以鲜活的形式渗透于民间。这种传播不仅强化了英雄形象,更使三国文化成为连接不同时代、不同地域民众的精神纽带。

大一统思想:割据中的统一追求

尽管三国鼎立,但各方势力从未放弃对统一的追求。这种“大一统”思想,既体现在政治家的战略规划中,也渗透于民众的集体意识里。曹操“周公吐哺”的抱负,实为以“天下归心”为目标的统一理想;诸葛亮“隆中对”的战略规划,则以“三分天下”为过渡,最终指向“兴复汉室”的终极目标。

这种大一统思想并非盲目的武力扩张,而是基于对“天人合一”哲学思想的深刻理解。其背后蕴含着“合久必分,分久必合”的历史规律认知,以及对“大一统”作为治国理想的价值认同。这种思想不仅影响了三国时期的政治实践,更成为后世王朝合法性的重要来源。

从更深层次看,三国的大一统思想还体现为对“和”的追求。尽管三方割据,但通过联吴抗曹、孙刘联盟等外交策略,实现了力量的动态平衡。这种平衡非独赖武力,更依赖于对“和”的智慧的运用——通过联盟、妥协、联合,最终实现力量的整合与统一。这种“和”的智慧,成为后世处理复杂国际关系的重要思想资源。

文化长河:从历史到永恒的超越

三国文化的价值,不仅在于其历史细节的真实性,更在于其超越时空的精神价值。其英雄主义、民众性、大一统思想三大核心特征,共同构成了中华文化的精神基因。这种基因在历史长河中不断被激活、被重构,最终成为民族性格的重要组成部分。

从哲学角度看,三国文化体现了“知行合一”的实践智慧。无论是曹操的进取精神、诸葛亮的奉献精神,还是关羽的忠义精神,都非空泛的道德说教,而是通过具体行动展现的精神力量。这种“知”与“行”的统一,使三国文化具有强烈的实践指导意义。

从艺术角度看,三国文化为后世提供了丰富的创作素材。从诗词、戏曲到小说、影视,三国故事始终是艺术创作的重要源泉。这种创作不仅是对历史的重现,更是对文化精神的再诠释与再创造。

从全球视野看,三国文化作为中华文化的重要代表,其影响力早已超越国界。通过《三国演义》的翻译与传播,三国故事成为世界了解中华文化的重要窗口。这种跨文化的传播,不仅增强了中华文化的国际影响力,更促进了不同文明之间的对话与理解。

鼎立之局虽已逝,文化长河永奔流。三国文化以英雄主义为脊梁,以民众性为根基,以大一统思想为归宿,在历史与现实的交织中展现出永恒的魅力。其不仅是中华文化的瑰宝,更是全人类共同的精神财富。当我们重读这段历史,不仅是在回望过去,更是在寻找面对未来的智慧与勇气。这,正是三国文化穿越千年而依然熠熠生辉的根本原因。

在外立面改造中,我们增加了立体标识,和平面彩色标识,识别度高又不会太突兀。在成为党建中心对外窗口的同时,又与整 个街道融为一体。

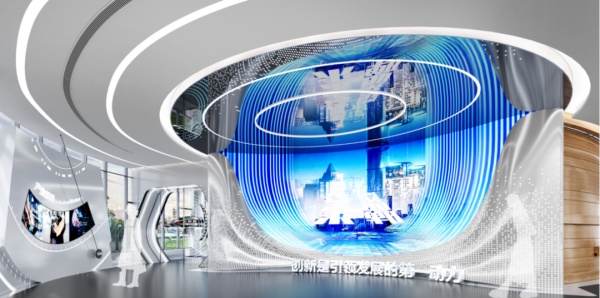

“邯创新中心”将立足全球科技创新的最前沿,紧跟国际科技发展趋势与产业动态,致力于打造具有国际视野的创新展示平台。通过引入邯郸及浙大先进的展示理念与科技成果,馆内将呈现各类国际化的科技项目和创新应用,向世界展示邯郸市在创新领域的最新成果。

历史展厅的设计是将历史文化用特定的信息传达给参观者,在历史展厅的设计中和房地产营销、政府规划、文化活动、企业成就等展示项目有所不同,历史展厅更需要一种文化的厚重感,需要人们慢慢的体会,不是走马观花的欣赏,而是通过历史文化的展示,了解文化内涵,知道历史事件,我们需要按照一定的历史事件的发展时间来进行展示设计。

不知道从什么时候开始,随着国力的增强民族自信的提升,我们展陈设计界也在不知不觉中走出一条自己的道路,国内也呈现出很多优秀的设计公司和设计师,10年前那种看到国外的设计就惊叹不已的时光也一去不复返了。国内设计师也有了自己的积淀,面对国外优秀的设计更多的是解读吸收和对比,不再是那种狂热的崇拜。

在南充博物馆的“岁时淳风”民俗文化专题展览中,一幅幅生动的画面将我们带入了一个充满生活气息和深厚文化底蕴的嘉陵江世界。漫步在这如画的场景间,我们不仅能感受到川北特色民风民俗的厚重底色,还能领略到这片土地上悠长风韵的独特魅力。从江畔的船歌到市井的百味,从盛世的庆典到金花的异彩,嘉陵江畔的民俗文化犹如一幅丰富多彩的画卷,徐徐展开在我们面前。

走进浙江大学图书馆,扑面而来的不仅是书香,更是一场空间设计的盛宴。作为一家专注于图书馆空间设计的公司,我们有幸深入探访这座知识的殿堂,从专业角度解读其设计理念和空间魅力。

在西安这座古老与现代交织的城市,一座以古长安瓮城与古罗马门洞为灵感的文化空间正在崛起。方所创联中心,这座占地5000平方米的文化综合体,以其独特的建筑设计语言,诠释着历史与现代的对话,传统与创新的交融。

在西安咸阳国际机场T5航站楼内,一座占地400平方米的博物馆以“四方馆”为名,突破了传统博物馆的物理边界,将全球旅客的候机时间转化为一场跨越千年的文明朝圣。作为全球首家机场在地文物博物馆,它选址于承载“泾渭分明”地理奇观与周秦汉唐文明层积的洪渎原,以“文物+场景+科技”的立体叙事,重构了机场作为“现代丝绸之路驿站”的文化属性。

“神舟”往返、“天宫”建成、“嫦娥”探月、“天问”探火……一系列耳熟能详的名字,既展现了中华文明的源远流长和深邃的人文关怀,又彰显着当代中国人探索、进取、求真的科学精神和更加坚定的文化自信。