星汉垂野,鼎铸春秋

三线建设精神长河

三线建设作为我国特殊历史时期的重要战略布局,不仅奠定了西部地区工业化的基础,更孕育了“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的宝贵精神。这一精神在新时代西部大开发战略中继续发扬光大,成为推动西部地区高质量发展的强大动力。三线建设作为特殊历史背景下的区域开发实践,虽以战备为主导,但实质上奠定了西部地区工业体系的初步架构,也塑造了干部群众的精神风貌。进入新时代,西部大开发从整体布局中再次被推向前台,其目标不仅是补区域发展短板,更是打造高质量发展的战略腹地。

当二十世纪的曙色穿透历史迷雾,一场以"深挖洞、广积粮"为战略支点的文明迁徙在东方古国悄然启动。这不是简单的工业搬迁,而是一场熔铸民族魂魄的"精神炼金术"——三线建设以"备战促建设"的辩证思维,在"山高水长"的地理褶皱中锻造出"自力更生、艰苦创业"的精神基因。当以"精神原乡"为经,以"文明密码"为纬,在"大历史观"的视野下重构这段"隐秘而伟大"的精神史诗,让观者在"时空折叠"中触摸"苦乐交响"的文明脉动,在"精神漫游"中领悟"化危为机"的东方智慧。

战略纵深——文明存续的拓扑密码

三线建设的战略纵深,本质上是文明存续的拓扑密码。这种纵深不是简单的地理退守,而是文明基因的重组再生。建设者们以"愚公移山"的坚韧,在"千岩万壑"的险峻地形中开辟出工业文明的"新大陆"。他们以"人拉肩扛"的原始劳作搬运设备,在"干打垒"的简陋工棚中培育"两弹一星"的科技火种,用"三块石头架口锅"的生存智慧书写"苦中作乐"的生存哲学。这种"穷且益坚"的精神气质,恰是中华民族"天行健,君子以自强不息"的当代演绎。

更深刻的是,这种战略纵深构建了独特的"时空折叠"智慧。在"大三线"与"小三线"的梯度布局中,在"军工复合体"与"民品生产线"的复合发展中,形成了"东中西"协同发展的战略格局。那些隐没在群山中的"地下长城",那些穿山越岭的"钢铁动脉",都是"藏器于身"的东方智慧的物化呈现。这种布局不是简单的空间转移,而是文明传承的"基因重组",将工业文明的火种播撒在广袤的西部大地,形成"星火燎原"的发展态势。

集体记忆——精神图谱的层累构建

三线建设的集体记忆,是一幅由无数个体故事编织的"精神图谱"。这里有"把青春献给祖国"的豪迈誓言,有"献了青春献终身"的无悔抉择,更有"献了终身献子孙"的代际传承。那些"三线子弟"在父辈的肩头成长,用"接力棒"式的奋斗续写着新的传奇。这种"前赴后继"的精神传承,构成了中华民族"自强不息"的鲜活注脚。

在精神图谱的构建中,"三线人"创造了独特的"语言密码"。"干打垒""蘑菇云""铁姑娘"等词汇,既是特定时代的记忆符号,又是精神传承的载体。那些写在岩壁上的标语,刻在机器上的铭文,都是穿越时空的精神对话。这种"以物证史"的叙事方式,让三线精神在物化的载体中获得了永恒的生命力。更值得关注的是,这种集体记忆不是静态的陈列,而是动态的生成——在代际传承中,三线精神不断被赋予新的时代内涵,形成"薪火相传"的精神长河。

历史辩证——文明转型的深层逻辑

三线建设的历史经验,蕴含着深刻的历史辩证法。它既是"备战"与"备荒"的统一,又是"安全"与"发展"的平衡。这种辩证思维在当代依然具有重要的启示意义。在"和平与发展"成为时代主题的今天,三线精神提醒我们:真正的安全不是退守,而是进取;不是封闭,而是开放。这种"以战止战"的智慧,在当今世界依然闪耀着真理的光芒。

从工业文明的视角审视,三线建设实现了从"器物层面"到"制度层面"再到"精神层面"的递进式发展。那些深埋地下的厂房,那些穿山越岭的铁路,都是工业文明的"化石证据"。而更深层的,是那些镌刻在建设者心中的"工匠精神""协作精神""奉献精神"。这些精神基因在当代的产业升级、科技创新中依然发挥着基础性作用,成为推动高质量发展的"精神引擎"。

文明传承——精神长河的永恒价值

三线建设的永恒价值,在于它创造了一种"逆境成才"的文明范式。这种范式不是简单的"苦行主义",而是"苦中有乐"的哲学。建设者们在艰苦的环境中创造出了"条件反射"式的创新智慧:没有大型机械就用"土法上马",没有精密仪器就用"人眼校准",没有专用工具就用"万能钥匙"。这种"办法总比困难多"的智慧,正是中华民族"自强不息"精神的生动体现。

在文明传承的维度上,三线建设构建了独特的"精神坐标系"。它以"国之大者"的情怀定义了个人价值,以"舍我其谁"的担当诠释了时代责任。这种精神坐标在当代依然具有强大的感召力,激励着新一代建设者在新的征程上续写新的传奇。更深远的是,这种精神传承不是简单的复制,而是创造性的转化——在新的时代条件下,三线精神不断被赋予新的时代内涵,成为推动社会进步的"精神密码"。

全球视野——文明对话的东方智慧

将三线建设置于全球视野下审视,其战略智慧与文明价值更显独特。与苏联"西伯利亚开发"、美国"西部大开发"相比,三线建设不是简单的资源掠夺或殖民扩张,而是基于"天下大同"理念的和合共生实践。这种"各美其美,美美与共"的文明观,为当今世界提供了处理发展不平衡问题的中国方案。

在文明对话的维度上,三线建设展现了"和而不同"的东方智慧。它既吸收了工业文明的先进技术,又保留了农耕文明的生态智慧;既追求现代性的发展目标,又坚守传统性的文化根脉。这种"新旧共生"的发展理念,在当今全球化的浪潮中依然具有重要的启示意义。

星火燎原的精神长河

站在新的历史方位回望,三线建设的精神遗产不是尘封的往事,而是流动的长河。它从历史的深处奔涌而来,又向着未来的远方奔腾而去。这种精神长河中,既有"敢教日月换新天"的豪情,也有"万紫千红安排著"的智慧;既有"敢为天下先"的勇气,也有"润物细无声"的细腻。这种精神长河,正是中华民族"自强不息、厚德载物"精神的当代映照,是我们在新时代新征程中"铸剑为犁"的永恒动力。

当我们在展示馆中回望这段历史,看到的不仅是冰冷的钢铁和炽热的炉火,更是无数建设者用生命和热血写就的精神史诗。这种史诗不是用文字书写,而是用行动书写;不是用墨水渲染,而是用汗水浸染。它告诉我们:真正的文明传承,不是简单的复制粘贴,而是精神的接力赛;不是物质的积累,而是精神的升华。这种升华,正是三线建设展示馆所要传递的核心价值——在历史的褶皱中寻找永恒的精神密码,在时代的变迁中守护不灭的精神火种,让三线精神在新时代绽放新的光芒,成为照亮民族复兴征程的永恒灯塔。

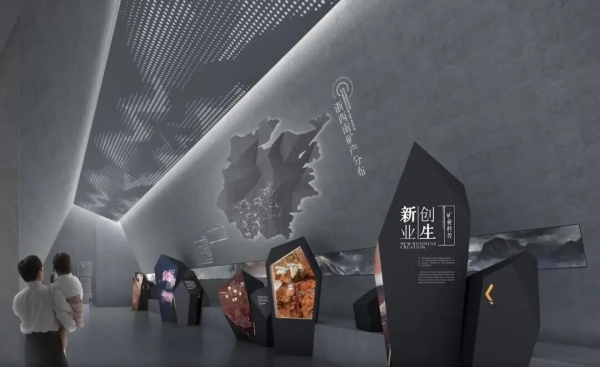

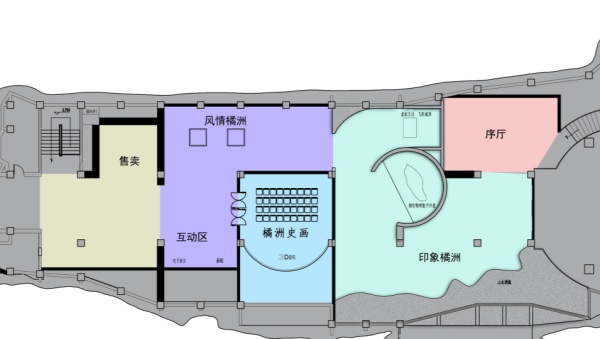

青年毛泽东纪念馆—毛泽东在长沙求学期间,他完成人生的两个转变:一是由学生到教师再到职业革命家;二是由激进的民主主义者到初步具有共产主义觉悟的知识份子再到伟大的马克思主义者。橘洲沿革展一以印象人画,以精神人诗,从橘洲的形成、发展到消沉再到现在的繁华,成为湖南建设两型社会的新亮点!

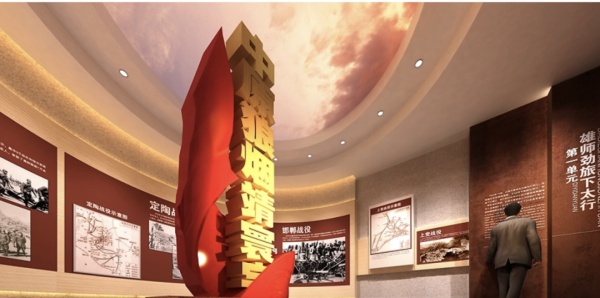

“革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等是党和国家红色基因库。要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。

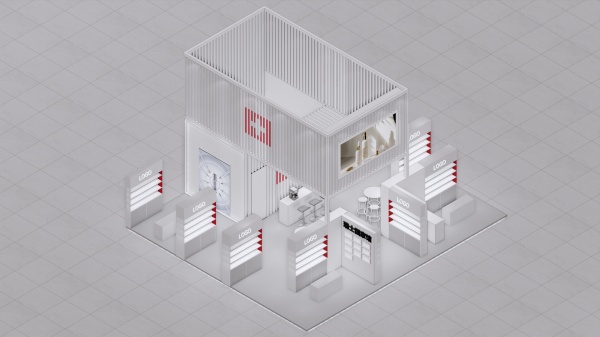

瑞士馆的展览设计概念植根于清晰、结构和精致简约——这些核心价值反映了瑞士的国家身份,在紧凑的 90平方米空间内进行设计,该空间不仅仅是一个展览摊位:它是一个精心策划的体验,将品牌影响力与建筑优雅融为一体,在瑞士国家馆的设计方面树立了高标准。

邢台,这座承载着厚重历史与灿烂文化的古城,在新时代的浪潮中,以其独特的魅力绽放着新的光彩。其中,邢台博物馆便是这座城市的瑰宝,以其唐风元韵的建筑风格和丰富的文物藏品,引领着每一位到访者踏上一段穿越千年的文化之旅。邢台博物馆的整体建筑风格巧妙地融合了唐代的大气磅礴与元代的精致典雅,构成了一幅令人赞叹的历史画卷。主馆巍峨耸立,与四个辅馆相辅相成,共同构成了一个气势恢宏的文博群落。这里是河北省地级市中展陈面积最大的文博场所,7个常设展陈犹如一座座时光隧道,将参观者的思绪引向遥远的过去。

夫天地之间,万物皆生于技能。自远古先民磨石为器、钻木取火,至今日航天探海、人工智能,技能者,乃人类改造世界之根本,文明进步之阶梯也。上海杨浦滨江之畔,有馆巍然,名曰“世界技能博物馆”,乃全球首座以职业技能为主题之专题博物馆。其前身为1921年建成之永安栈房,百年工业遗存,经修缮改造,成今日技能文化之新地标。馆以“小动作·大改变”为主题,聚“手、脑、心”协同创新之旨,藏五大洲39国及地区之技能珍品2000余件,展传统与科技交融、全球与本土共鸣之技能史诗。

团队为领克在西班牙打造的第一家俱乐部,是在新兴品牌的背景下展开的项目。他们以为新一代寻找可持续生活方式的体验为出发点,为人们提供了一个创新的选择。

这一脍炙人口的名句大意是说,遇到彼此了解赏识、亲密无间的挚友,纵使是畅饮千杯也仍觉不够。形容志趣相投的人惺惺相惜,聚在一起总不生厌。

上海博物馆东馆,以常设展览为核心,精心策划了一系列内容丰富、体系完整、历史脉络清晰且引人入胜的展览。展览不仅全面覆盖了中国古代艺术的通史陈列,还特别突出了海派与江南文化、中外文化交流以及互动体验等四大特色主题。东馆开放多个精彩展厅,包括:中国古代青铜馆、中国古代雕塑馆、中国历代玺印篆刻馆、中国古代玉器馆、中国古代陶瓷馆、中国历代货币馆、陶瓷与中外交流专题馆、以及“诗心造物——江南工艺的世界”馆和考古上海馆。其中,“中国古代青铜馆”作为东馆的璀璨明珠,享誉海内外。该馆以青铜工艺的发展史为线索,巧妙划分为萌生期至复古期的七大板块,全面展示了从公元前18世纪夏晚期至公元19世纪中叶清中期,长达3600年历史的500余件精选青铜器展品。这些展品不仅彰显了不同时期青铜工艺的独特风貌,更共同描绘了中国青铜艺术的辉煌篇章,让观众在欣赏中领略到中华文明的博大精深。

龙湾国家考古遗址公园,宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在湖北省潜江市西南约31公里的广袤大地上。这里,不仅承载着厚重的历史文化底蕴,还以其独特的自然风光和丰富的考古成果,吸引着无数游客与学者前来探寻。公园以展示“天下第一台”——章华台为主体的龙湾遗址考古成果及其历史文化、自然生态环境为核心,同时集考古科研、展示展览、休闲游憩、研学拓展、文化创意等功能于一体,为世人呈现了一幅楚文化及荆楚历史风貌的壮丽画卷。龙湾遗址,作为全国重点文物保护单位,其时代上限可追溯至距今五千余年的新石器时代。核心区域则是盛楚文化的代表——楚王离宫建筑群(章华台),这是我国目前发现的最大的春秋战国时期楚国王家园囿宫殿遗址,总占地面积达100.9平方公里。遗址分为东、西两部分,东部为放鹰台遗址群,西部为黄罗岗遗址,共同构成了龙湾遗址的宏伟格局。