让古老大运河焕发时代新风貌

“大运河文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,要在保护、传承、利用上下功夫,让古老大运河焕发时代新风貌。”如何在世界文化相互激荡、相互交融的宏大背景下进一步推动大运河文化带建设,是保护好、传承好、利用好大运河文化必须解决的重要课题。新征程上,要坚持以我为主,既善于吸收借鉴世界其他国家在保护利用古代运河方面的有益做法,又善于创新创造、不断探索大运河文化带建设的有益经验,在文明交流互鉴中推动大运河文化带建设高质量发展,让古老大运河焕发时代新风貌。

河脉贯今古

馆阁藏乾坤

运河文化博物馆

的文明叙事与时代使命

夫运河者,乃中华文明之血脉也。自春秋吴王凿邗沟始,至隋炀帝通济渠、唐宋江南河、元明清京杭大运河,两千余载春秋,漕船帆影,商旅辐辏,积淀了“水运即国运”的深刻哲理。今观运河文化博物馆之兴,非独一馆之建,实乃文明传承之重器、历史记忆之载体、文化自信之象征。本文以“河脉贯今古,馆阁藏乾坤”为轴,从历史纵深、建筑智慧、展陈逻辑、价值转化、保护实践、未来愿景六维展开,既见漕河千载之沉浮,又观馆阁百世之匠心,更探文明传承之密码,终成一篇“有深度、有广度、有温度”的运河文化长卷。

一、历史纵深

千年漕河的文明基因图谱

运河之兴,始于春秋邗沟。吴王夫差为争霸中原,凿江淮以通粮道,此乃运河之雏形;隋炀帝通济渠、永济渠,连接长安与涿郡,形成“半天下之财赋,悉由此路而进”的漕运体系,奠定了运河作为“帝国生命线”的地位;元世祖忽必烈截弯取直,定都大都,京杭大运河全线贯通,成就“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”的盛世图景。及至明清,运河漕运达到鼎盛,每年数百万石漕粮北运,支撑起帝国财政的半壁江山。运河不仅是经济动脉,更是文化走廊——诗词歌赋、戏曲小说、民俗技艺沿河传播,孕育出扬州评话、苏州评弹、杭州丝绸、聊城山陕会馆等璀璨文化符号。

运河文化类型博物馆的设立,正是对这一千年文明基因的系统解码与立体呈现。以中国京杭大运河博物馆为例,其“运河漕运”展厅通过全息投影重现漕船过闸的壮观场景,每一帧画面皆取自《漕运图志》的古画笔意;“运河人家”展区则以微缩景观再现明清运河沿岸的市井生活,砖雕门楼、河埠码头、茶肆酒肆,皆按《清明上河图》的市井美学精心雕琢;而“运河遗珍”单元更陈列了漕运文书、河工器具、商号账册等珍贵实物,每件文物皆附有“来源考证”“功能解析”“文化寓意”三重说明,构成一部“有物可证、有史可考、有情可感”的运河史书。

二、建筑智慧

传统形制与现代美学的时空对话

运河文化类型博物馆的建筑本身就是一部凝固的建筑史。以扬州中国大运河博物馆为例,其“唐宋遗韵”的屋顶曲线,取于扬州文昌阁的飞檐,既符合“天圆地方”的传统建筑哲学,又通过现代钢结构技术实现大跨度挑檐;“明清漕仓”的夯土墙体,模拟了淮安清江浦的漕仓形制,墙体表面保留了古代河工夯筑的纹理,又融入了现代防水透气材料;“现代光影”的玻璃幕墙,则运用了“运河波光”的意象,通过参数化设计模拟运河水流的动态光影,使建筑在晨昏昼夜中呈现不同的视觉效果。

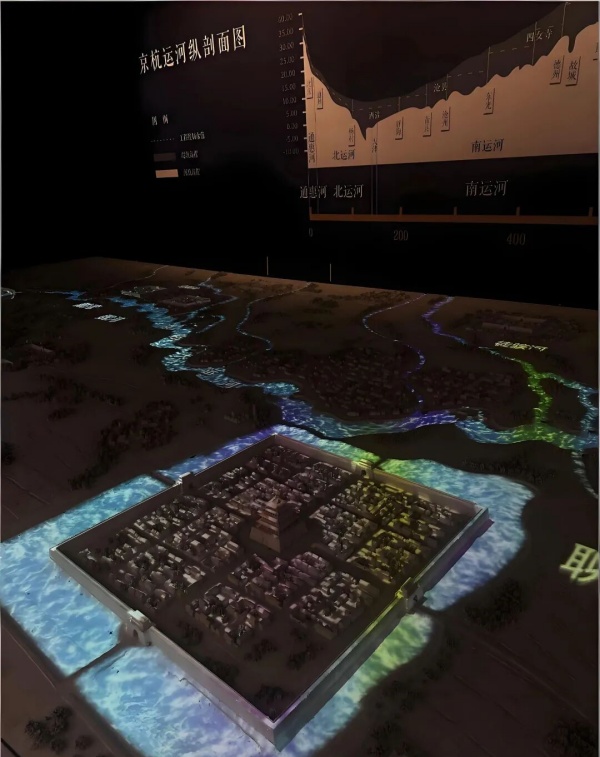

更值得称道的是博物馆的空间叙事逻辑。以苏州运河博物馆为例,其“水巷”展厅采用“步移景异”的园林造景手法,观众沿曲廊行走,可依次观赏“古桥揽胜”“河埠风情”“市廛百态”三大场景,每一步皆有景可赏、有典可考、有情可感;“漕运中枢”展厅则运用数字沙盘技术,将运河全线的地理信息、漕运路线、水工设施进行三维可视化呈现,观众通过触控屏幕可自由缩放、旋转、查询,实现“俯瞰”运河的宏大格局与“细察”漕运的微观细节。

三、展陈逻辑

物证叙事与情感共鸣的双重构建

运河文化类型博物馆的展陈设计堪称“物证叙事”的典范。以杭州运河博物馆的“漕船模型”为例,展出的明代漕船模型不仅精确还原了船体结构、帆樯设置、舱室布局,更通过船体漆色、绳索材质、货物摆放等细节,再现了“南粮北运”的具体场景——舱内堆叠的粮袋上印有“江南粮仓”的朱漆印章,船尾悬挂的鱼灯取意于“鱼米之乡”的民俗符号,船工使用的竹篙、木桨皆按《天工开物》的造船工艺精心复制。而“河工器具”展区则陈列了木夯、石硪、铁锹、量斗等河工用具,每件器具旁均附有使用场景的图文说明与河工口诀,使观众得以理解“万人筑堤”的劳动智慧与“河工号子”的劳动美学。

在情感共鸣的构建上,博物馆普遍采用“大故事小切口”的策略。以聊城山陕会馆分馆为例,其“会馆春秋”展区并未泛泛而谈晋商文化,而是聚焦于“山陕商人如何通过运河将山西煤炭运至江南,又将江南丝绸贩回北方”的具体商业路径,通过账册、商匾、漕运文书等物证,构建起“商路即文路”的深刻逻辑;而“运河民俗”展区则通过年画、剪纸、皮影、民歌等非物质文化遗产,展现了“运河边过年”的独特民俗体系——年画上的“漕船运粮”图案取意于《运河岁时记》的民俗记载,剪纸中的“河伯娶亲”故事源于运河沿岸的民间传说,皮影戏的“漕船过闸”场景则按《漕运杂剧》的剧本演绎,使观众得以感受“运河人家”的生活温度与文化情感。

四、价值转化

文明基因的当代激活与全球传播

运河文化类型博物馆的文化价值,在于其对“运河文明基因”的挖掘与转化。以北京通州大运河博物馆为例,其“运河与城市”展厅通过对比分析北京、扬州、杭州等运河城市的兴衰轨迹,揭示了“运河通则城市兴”的普遍规律——运河不仅带来了商业繁荣,更促进了城市格局的形成、文化的交融、科技的进步;而“运河与科技”展区则展示了运河测量、水利、造船、导航等方面的古代科技成就,如《河防通议》中的治水理论、《天工开物》中的造船工艺、《水经注》中的地理考察,使观众得以理解“科技是运河的生命线”的深层逻辑。

更重要的是,博物馆通过“活态传承”项目,将运河文化转化为当代生活的文化资本。以苏州运河博物馆的“运河非遗工坊”为例,其定期邀请苏绣、缂丝、核雕、玉雕等非遗传承人现场展示技艺,并开设体验课程,使观众得以亲手制作运河主题的非遗作品——苏绣的“漕船运粮”图案取意于运河漕运的经典场景,缂丝的“运河人家”纹样源于运河沿岸的民俗符号,核雕的“河埠码头”作品则按《运河图志》的古画雕刻,使非遗技艺在当代生活中焕发新的生命力;而“运河诗会”“运河画展”“运河戏曲节”等活动,则通过诗词朗诵、绘画创作、戏曲表演等形式,使运河文化得以在当代生活中实现“活态传承”与“创意转化”。

五、保护实践

物理保护与数字永生的双重探索

在运河保护实践中,博物馆扮演着“物理保护”与“数字永生”的双重角色。以淮安漕运博物馆为例,其“漕仓遗址”展区不仅对清江浦漕仓遗址进行了科学的考古发掘与保护性展示,更通过三维扫描、数字建模等技术,建立了漕仓遗址的数字孪生体——观众可通过VR设备“进入”漕仓内部,观察粮仓结构、仓储方式、防潮措施等细节,甚至“亲手”触摸数字文物,感受古代河工的智慧与匠心。

在“数字永生”方面,博物馆普遍采用了“数字藏品”“虚拟展厅”“元宇宙”等技术手段。以扬州大运河博物馆的“数字运河”项目为例,其通过激光扫描、无人机航拍、GIS地理信息系统等技术,构建了运河全线的数字模型——观众可通过VR设备“飞行”于运河上空,观察河道走向、水工设施、沿岸城镇等地理信息,甚至“潜入”运河底部,观察古代沉船、水工遗址等水下文物;而“数字藏品”平台则通过区块链技术,将运河文物、文献、影像等文化资源进行数字化存证与交易,使运河文化得以在数字空间中实现“永生”与“共享”。

六、未来愿景

从博物馆到文明枢纽的全球对话

面向未来,运河文化类型博物馆的发展方向将是“从博物馆到文明枢纽”的转型。以杭州运河博物馆的“运河研究院”为例,其不仅承担着文物收藏、展陈、研究的功能,更致力于成为运河文化的学术研究中心、国际交流平台、创意产业孵化器——通过举办“运河国际论坛”“运河文化创意大赛”“运河影视拍摄基地”等活动,博物馆得以将运河文化转化为当代社会的文化生产力;通过与世界运河城市建立“运河文化联盟”,博物馆得以实现运河文化的国际传播与交流;通过开发运河主题的文创产品、数字藏品、沉浸式体验项目,博物馆得以将运河文化转化为可触摸、可体验、可消费的文化产品。

更深远的是,博物馆将成为“文明对话”的场所。以北京通州大运河博物馆的“世界运河展厅”为例,其通过对比展示中国京杭大运河、法国米迪运河、埃及苏伊士运河、巴拿马运河等世界著名运河,揭示了不同文明对“水运”的共同追求与差异表达——中国运河强调“天人合一”的哲学理念,法国米迪运河注重“几何美学”的工程设计,埃及苏伊士运河体现了“连接两海”的全球视野,巴拿马运河则展现了“工程奇迹”的技术创新,使观众得以理解“运河是人类共同的文化遗产”的深刻内涵;而“运河与丝路”展区则通过展示运河与丝绸之路的交通网络、商品流通、文化交流,构建起“双路联动”的宏大叙事,使观众得以理解“运河是连接世界的纽带”的全球视野。

河脉贯今古,馆阁藏乾坤。运河文化类型博物馆,非独一馆之建,实乃文明传承之重器、历史记忆之载体、文化自信之象征。其以历史纵深之笔,书写千年漕河的文明基因图谱;以建筑智慧之巧,构建传统形制与现代美学的时空对话;以展陈逻辑之精,实现物证叙事与情感共鸣的双重构建;以价值转化之效,激活文明基因的当代活力与全球传播;以保护实践之新,探索物理保护与数字永生的双重路径;以未来愿景之远,展望从博物馆到文明枢纽的全球对话。如此,运河文化博物馆方能成为“讲好中国运河故事”的重要平台,为构建人类命运共同体贡献独特的文化智慧与文明力量。

在福建博物院的广阔展厅内,一场穿越时空的壮丽史诗正悄然上演,它引领着每一位踏入这片神圣领域的访客,深入探索福建古代文明的璀璨与辉煌。这便是“福建古代文明之光——福建博物院基本陈列”,一个汇聚了数十万年历史精华,以文物为笔,以时间为轴,精心勾勒出的福建古代文明长卷。

整体展厅通过空间氛围营造,以场景复原接景画的形式,配合动态影像,全景生动流域美丽的自然风光,物产资源。

黄浦江畔的上海市历史博物馆东楼,一场以“当归黄浦春——海上中医与健康生活”为名的文化盛宴,正以近三百件文物为笔,在时光长卷上勾勒出中医药与上海这座城市血脉相连的千年图景。展览以“医、药、养”为经,以“融汇中西、传承创新”为纬,将中医药从江南水土中生长的历史、在时代浪潮中坚守的精神、于日常生活里沉淀的智慧,织就成一部可触可感的“海上中医传记”。

当第一缕晨光穿透秦岭的雾霭,轻抚过渭河粼粼的波光,在宝鸡凤翔区柳林镇这片被历史浸润的土地上,一座形似“天圆地方”的建筑静静伫立,宛如一部凝固的史书,等待着世人翻开。2025年9月9日,西凤酒文化博物馆正式开门迎客,这座建筑面积达12000平方米的文化殿堂,以青铜纹样为肌肤,以酒海轮廓为骨骼,用现代科技与古老智慧交织的笔触,在时光长河中勾勒出一幅“一滴西凤酒,半部华夏史”的壮丽画卷,重新定义了传统产业博物馆的文化使命与精神高度。

当紫禁城檐角鸱吻吞月,当苏州园林洞窗裁出一片云山,五百年明清文化长卷便在时光的褶皱里舒展。这不是简单的朝代更迭,而是儒释道三教在市井烟火中的深层淬炼,是士人精神与市民文化在雅俗之间的双重变奏。让我们以“天工人巧”的匠心为经,以“世情物态”的市井为纬,织就一幅超越时空的文明锦绣——这锦绣既非对前代的简单复刻,亦非对西学的生硬嫁接,而是在“守正”与“创新”的张力中,在“传统”与“现代”的对话里,孕育出独特的文明密码。

进门序厅形象标识和主题文字,设计红船造型寓意着共产党人扬起红船风帆,赓续坚定理想,百折不奋斗争精神。通过点睛的亚克力立体红船、营造出入室第一视觉氛围。增强深刻文化精神。

挪威法格内斯瓦尔德雷斯民俗博物馆举办的“Rotasjon”(旋转)展览是一项展示挪威丰富文化遗产的重要活动。这个展览不仅收集了150年前的美丽民族服饰(“bunad”)和民间服饰,还展示了当地的手工艺传统,体现了挪威深厚的历史和文化。

重庆市江津区吴滩镇邢家村,自然风光迤逦、人文底蕴深厚,因其独特的自然资源和丰富的历史文化遗产,获得了多项荣誉和认可。

当前,我国经济已进入高质量发展阶段,但城乡发展的二元结构问题依旧突出,城乡发展不平衡不充分成为社会发展亟待解决的问题。“要推动城乡融合发展见实效,健全城乡融合发展体制机制”。特色小镇因符合产业转型升级和新型城镇化方向,能够疏解城市功能,进一步推动城乡资源整合,引导农村人口不断向特色小镇转移,带动乡村振兴,形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,成为加快破解城乡融合发展难题的方向之一,成为实现城乡融合发展的重要载体。