柯桥区是著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、戏曲之乡、名士之乡,运河文化、“三缸”文化、“三鸟”文化、师爷文化、戏曲文化等影响深远。悠久的历史,深厚的积淀,睿智的民众,质朴的民风,造就了柯桥区丰富多彩的非物质文化遗产。这些非物质文化遗产具有深厚的历史渊源和鲜明的水乡特色,她们是长久以来柯桥人民精神价值、思维方式、创造能力的集中体现。

聚焦于“对谈式”的思维方法,将三星堆作为古蜀文明的整体有机构成,不局限于“物”的客观化知识载体,而是“以物论史”、“由物及人“,通过“无界化”的设计表现方法形成对古蜀文明原始生活语境及精神世界的再现与重构,跨越时间的距离、跨越物与人的距离、跨越地理范畴的距离、跨越族群文明的距离,通过“整体主义”的设计视角,由“文化”的维度构建“他者说”的古蜀历史,让观众在文物中能够看到古蜀人,看到古蜀文明,看到异域同辉的华夏文脉,和闪耀于世界同期青铜文明的独特遗址的意义和价值。

从飘扬的国旗中获取灵感,序厅背景墙是一面柔和的曲面墙体,如同飞扬的国旗,我们以解构的手法将国旗的元素拆解并重新解读,使爱国馆的背景墙既有爱国意义也具有视觉冲击力。

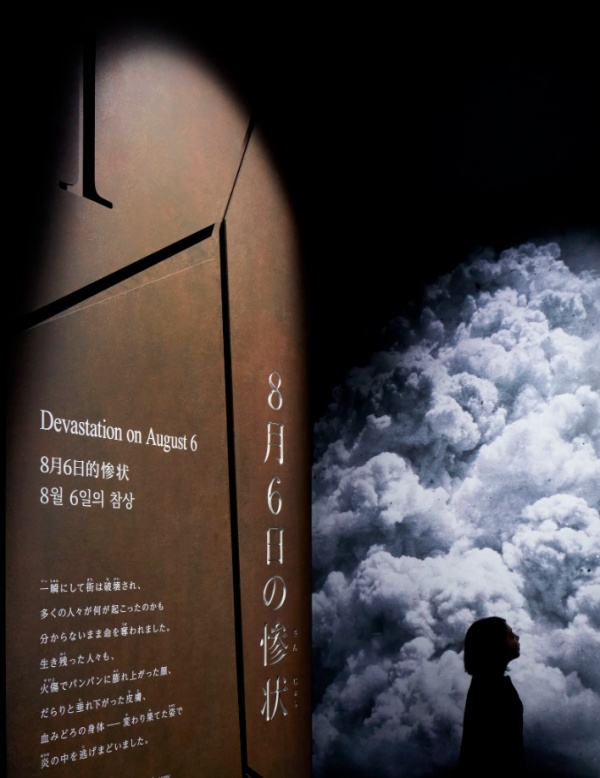

广岛和平纪念馆位于广岛和平纪念公园内,由日本著名建筑师丹下健三设计,于1955年建成开放,馆内通过实物、照片、模型等展示1945年8月6日原子弹爆炸后的惨状,自开放以来,累计接待游客已超过5000万人次。

在海南三亚崖州湾科技城的热土之上,一座总建筑面积达4.8万平方米的巨型建筑正如破土而出的嫩芽般茁壮成长。这不是一座普通的展馆,它是国家南繁硅谷的“时空胶囊”,是中华民族端牢“中国饭碗”的精神图腾,更是一座“会呼吸的博物馆”。

中国藏医药文化博物馆总馆建于2006年,建筑面积5万平方米,是世界上唯一