“档案工作是一项非常重要的工作,经验得以总结,规律得以认识,历史得以延续,各项事业得以发展,都离不开档案。”档案作为历史记忆与文化传承的重要载体,承载着记录历史、传播文化、传承文明、服务社会、造福人民等重要社会职能。

档案馆

文明火种的永恒守望与文化基因的千秋传承

华夏文明五千载,薪火相传不绝如缕。在历史长河的奔涌中,有一种存在始终默守文明火种,以典籍为舟、以简牍为楫,载着先民的智慧结晶穿越时空,这便是承载着民族集体记忆的档案馆。它如同一座无形的文化圣殿,将散落于岁月尘埃中的文明碎片拾掇成章,让过往的辉煌在当代重放异彩,更为未来的文明演进提供不竭的精神源泉。

典册积淀

文明基因的立体存储

自甲骨卜辞镌刻殷商先民对天地的敬畏,至金文铭器记载周室宗法之序,再到简牍帛书承载诸子百家的思想激荡,档案的形态虽随时代更迭而演变,其记录文明、传承智慧的本质始终如一。档案馆作为这些文明载体的集大成者,构建起跨越三千年的立体记忆网络。竹木简牍上的墨迹未干,丝帛文书里的朱砂犹艳,纸质典籍的装帧工艺精妙绝伦,电子档案的光电信号跃动如生,不同介质的档案在馆阁中和谐共存,共同编织出中华文明的经纬。

在青砖灰瓦的典藏楼阁中,历代典籍按经史子集分类陈置,地方志乘详载山川形胜与民风民俗,官府文书记录治乱兴衰的决策轨迹,私家文集凝结士人阶层的精神追求。这些档案既包含《尚书》中"克明峻德"的治国箴言,也藏着敦煌遗书里市井百姓的契约文书;既有《清明上河图》般描绘市井繁华的图文档案,也有通过口述历史保存的非物质文化遗产。正是这种全方位、多层次的记录体系,使得档案馆成为中华文明最完整的基因库。

守护技艺

文明传承的匠心独运

面对岁月侵蚀与自然灾害的双重威胁,历代档案守护者发展出令人叹为观止的保护技艺。北宋时期设立的秘阁,采用"四时八节"的温湿度调控法,以檀木匣盛装典籍,内衬樟木防蠹;清代内阁大库则创新使用"夹板法"修复破损文书,以桑皮纸托裱,用淀粉浆糊粘合,既保证修复效果又兼顾材料相容性。这些传统技艺与现代科技完美融合,在当代档案保护中焕发新生。

现代档案馆的守护更显科技含量:恒温恒湿系统将环境参数精确到0.1℃,惰性气体封存技术延缓纸张老化,多光谱成像技术让褪色文字重现真容,区块链存证确保电子档案的真实性。在修复工坊里,工匠们以镊子夹起比头发丝还细的补纸,用特制毛笔蘸取无酸胶水,在破损处勾勒出与原迹分毫不差的纹路。这种对细节的极致追求,正是文明守护者对历史的庄严承诺。

阐释智慧

历史真相的多维呈现

档案馆的价值不仅在于保存,更在于通过专业研究揭示历史本真。当学者在故纸堆中发现明代黄册里记载的"一条鞭法"实施细节,当历史学家通过清代玉牒还原满汉通婚的制度变迁,当语言学家从敦煌变文中考据出中古汉语的语音演变,这些研究成果都在不断丰富着我们对历史的认知。档案馆就像一座智慧熔炉,将零散的信息锻造成系统的知识体系。

在专题研究中,档案工作者运用交叉验证法,将正史记载与民间文书相互印证,揭破历史迷雾中的真相。如通过对比《明实录》与地方鱼鳞图册,修正了传统观点对明代土地制度的误读;借助清代奏折与宫中档朱批,还原了重大历史事件背后的决策逻辑。这种严谨的治学态度,使档案馆成为历史阐释的权威殿堂。

教育功能

文明血脉的当代延续

档案馆的教育价值在于构建历史与现实的对话桥梁。当青少年通过互动装置触摸电子化的甲骨文,当学者在古籍数字化平台进行跨库检索,当普通读者在专题展陈中感受文化传承的脉络,档案馆正以多元方式激活文明基因。这种教育不是单向的知识灌输,而是通过创设沉浸式体验,让参观者在触摸历史温度的过程中完成文化认同。

在专题陈列设计中,策展人巧妙运用空间叙事:以时间轴为经,以重大事件为纬,通过原档复制件、场景复原、多媒体演绎等手段,构建出多维度的历史图景。观众在翻阅电子屏上的民国报纸时,既能感受"白话文运动"的激荡,又能通过超链接查阅相关人物的日记手稿。这种创新的展示方式,使档案教育突破了物理空间的限制。

数字转型

文明传承的未来图景

面对信息时代的挑战,档案馆正经历着从实体守护到数字传承的深刻变革。通过高精度扫描与人工智能识别,百万卷古籍在短时间内完成数字化转换;利用知识图谱技术,零散的档案信息被构建成关联紧密的知识网络;区块链技术的应用,则为电子档案的真实性提供技术背书。这种转型不是对传统的否定,而是以更高效的方式延续文明传承的使命。

在数字人文研究中,档案馆展现出前所未有的创新活力。研究者可以通过大数据分析,从海量档案中提取历史发展规律;利用虚拟现实技术,重建已经消失的历史场景;借助社交媒体平台,让年轻一代以游戏化的方式参与档案解读。这些创新实践证明,传统档案馆完全可以在数字时代焕发新的生机。

文明使命

超越时空的精神对话

档案馆的存在,本质上是一场跨越时空的精神对话。当现代人凝视着千年前的简牍文书,实际上是在与古代智慧进行心灵共振;当研究者从档案中发掘出被遗忘的历史细节,其实是在为文明传承注入新的生命力。这种对话不仅发生在学者与史料之间,更存在于每个普通观众与文化遗产的互动之中。

在全球化背景下,档案馆更承担着文明互鉴的使命。通过举办国际档案联展,不同文明的档案资源得以对话;借助数字人文平台,世界各国的历史研究者实现协同创新。这种超越国界的文化交流,正是构建人类命运共同体的文化基础。档案馆以其独特的存在方式,证明着文明因交流而永续,因互鉴而长存。

站在文明传承的长河中回望,档案馆始终是那个默默守护的守望者。它用典籍承载智慧,以技艺延续文脉,凭研究揭示真相,借教育传递精神,通过数字化转型开拓未来。在这里,历史不再是尘封的过往,而是活着的文明;档案不再是静止的载体,而是跃动的精神。当我们在档案馆中与历史对话,实际上是在完成一次文明的传承仪式——将先人的智慧结晶传递给后世,让文明之火永不熄灭。这种超越时空的精神传递,正是档案馆存在的终极意义,也是中华文明五千年生生不息的根本所在。

夫天地之大,万物皆备于我;治理之要,万端在民。当社会发展进入“致广大而尽精微”的新阶段,一种以“集成化、协同化、人本化”为内核的服务形态应运而生——它不是简单的职能叠加,而是以“经国序民”为根本,以“正其谊不谋其利”为宗旨,将分散的服务资源、多元的治理主体、复杂的民生需求整合为一个有机整体,成为连接“政”与“民”、“需”与“供”的“服务枢纽”。这种形态,我们谓之“综合服务中心”——它是治理体系的“中台”,是民生保障的“底线”,是发展动能的“孵化器”,更是“天下大同”理念在当代的具象化实践。

寿文化,这一蕴含深厚历史底蕴与人文情怀的文化现象,自其诞生之日起,便深深植根于中华民族的精神土壤之中。它体现了人们对长寿的向往与追求,是中国传统文化的重要组成部分。在寿县,这座古老而神秘的土地上,寿文化更是得到了淋漓尽致的展现与传承,成为寿县历史文化的瑰宝。

原建筑序厅空间为6900mm宽、10000mm进深, 拥有良好的纵深感,为此,我们设计孙中山邓世昌、张弼士以圆雕的形象迎面走来,背后跟随诸位胶东革命志士、政军人物、文艺名人、实业楷模奋勇向前,追求民族的独立和解放。观众可穿行其中,感受与这些名人同行的信念,两侧艺术肌理墙以开放的形态寓意开拓、拼搏精神的延续与传播。

在西安咸阳国际机场T5航站楼内,一座占地400平方米的博物馆以“四方馆”为名,突破了传统博物馆的物理边界,将全球旅客的候机时间转化为一场跨越千年的文明朝圣。作为全球首家机场在地文物博物馆,它选址于承载“泾渭分明”地理奇观与周秦汉唐文明层积的洪渎原,以“文物+场景+科技”的立体叙事,重构了机场作为“现代丝绸之路驿站”的文化属性。

“三代以下,未有如宋者。”宋代文化场所的设计,实为“道器合一”的宇宙观实践场域。其空间营造不仅承继《周易》“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”的智识传统,更将“天人感应”的哲学思辨转化为可感知的空间语言。本文试图以“大视野”重构宋代文化场所的设计逻辑,从“阴阳辩证”的空间秩序、“器以载道”的装饰智慧、“雅俗共济”的功能范式三个维度展开,最终揭示其“以文化成”的终极价值——非止于审美营造,实为“养气明德”的修行场域,亦是“文脉绵延”的活态载体。

嵊州,这片古老而神奇的土地,自古以来便是越国的领地,承载着千年的历史与文化。唐宋时期,这里归属越州,因此得名“越地”。在这片文化底蕴深厚的土地上,孕育出了一种柔美典雅、传唱全国的戏曲艺术——越剧。作为越剧的原生地,嵊州以“越地天籁”作为展览的主题,旨在向观众展示越剧与嵊州之间千丝万缕的联系,以及越剧从诞生到发展壮大的辉煌历程。

挪威法格内斯瓦尔德雷斯民俗博物馆举办的“Rotasjon”(旋转)展览是一项展示挪威丰富文化遗产的重要活动。这个展览不仅收集了150年前的美丽民族服饰(“bunad”)和民间服饰,还展示了当地的手工艺传统,体现了挪威深厚的历史和文化。

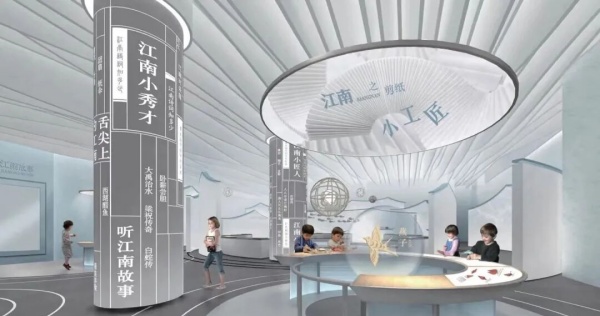

在繁华喧嚣的都市之中,浙江省非遗馆如同一方静谧的绿洲,静静地等待着每一位探寻者的到来。这里,是历史与现代交织的梦幻空间,是传统文化与现代审美的完美融合,更是心灵得以栖息的诗意栖居地。这座建筑面积达35000平方米,展陈面积15153平方米的宏伟建筑,不仅是中国首座大型区域综合性非物质文化遗产馆,更是收藏、展示和体验优秀传统文化的宝贵宝库,是传承、利用和发展非物质文化遗产的重要平台。它以其独特的魅力,吸引着来自四面八方的游客。

工业旅游的兴起,正是这一转型趋势的生动体现。它不仅代表着旅游业态的创新,更体现了传统企业在现代产业体系中对自身价值的重新发现与塑造。“工业+旅游”的模式,已然成为连接历史与未来、工业与文化、生产与消费的重要纽带。