瓷器:文明长河中的永恒之光

“器成于火,道成于德”,瓷器自诞生之日起,便以超脱器物之用的姿态,成为中华文明的精神图腾。它不是静止的陈列品,而是流动的文明史诗;不是孤立的工艺品,而是多维度的文化载体。当我们以“大历史观”审视瓷器文化,会发现其发展轨迹恰如一条奔涌的文明长河——从原始陶器的质朴浑厚,到青瓷的温润如玉,从宋瓷的极简美学,到元青花的绚烂交融,每一段波涛都映照着人类对美的追求、对道的体悟、对文明的传承。这种跨越时空的永恒之光,正是瓷器文化展示的深层逻辑与终极价值。

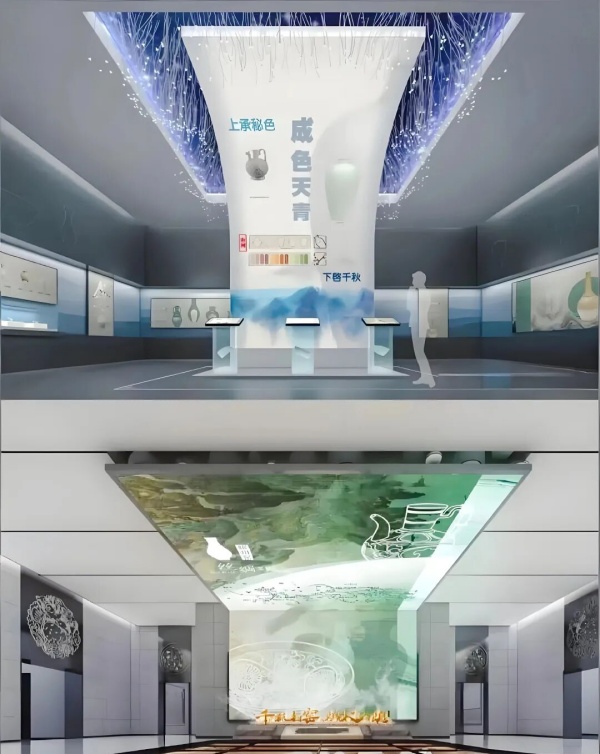

瓷器的诞生,是自然与人文的双重奇迹。考古证据表明,早在新石器时代,先民已掌握陶土塑形与烧制技艺,但真正意义上的瓷器,需待高温窑变中玻璃相的生成与胎体致密化的突破。这种突破绝非偶然,而是古人对“火候”的精准把控与对“土性”的深刻洞察。正如《考工记》所言“知者创物,巧者述之守之”,从原始陶器到青瓷的蜕变,正是“知者”与“巧者”共同书写的文明篇章。青瓷的“类冰似玉”之质,既是对自然之美的模仿,更是对物质属性的超越——它不再是单纯的容器,而是承载着“天人合一”理念的物化表达。这种表达,在唐宋时期达到新的高度:越窑的“千峰翠色”与邢窑的“类银类雪”共同构建“南青北白”的审美格局,秘色瓷的神秘釉色更成为五代十国皇室专属的精神象征。这种由技术革新引发的审美分化,恰如《周易》“穷则变,变则通”的哲学隐喻,在器物的形制、釉色、纹饰中,我们能看到古人对“格物致知”的实践——莲花纹的圣洁寓意、缠枝纹的生生不息,皆是自然意象在器物上的诗意投射。

瓷器的传播,本质上是文明对话的物证。当陆上丝绸之路的驼铃与海上陶瓷之路的帆影交织,瓷器便成为跨越地域的文化使者。这种传播并非单向的输出,而是双向的交流与融合。元代青花瓷的钴蓝釉料源自西亚,其纹饰中的伊斯兰几何图案与中原传统龙纹的结合,恰是“和而不同”的绝佳例证。明清时期,景德镇官窑“匠从八方来,器成天下走”的盛况,不仅吸纳了全国各地的能工巧匠,更在釉料配方、烧制工艺、装饰技法上实现了跨文化的创新。斗彩、五彩、珐琅彩等品种的诞生,既是技术实验的产物,亦是审美融合的结晶。这种融合,并非简单的拼贴,而是基于对不同文化元素的深刻理解与再创造。正如《文心雕龙》所言“通变则久”,瓷器在保持核心工艺基因的同时,通过吸收外来元素实现自我更新,这种动态的传承模式,恰是中华文明“守正创新”特质的微缩投影。

瓷器的深层价值,在于其作为文化记忆载体的功能。当我们剥离具体场所的标签,瓷器便成为连接古今的时空桥梁。宋代五大名窑的瓷器,其“雨过天青”的釉色与“金丝铁线”的开片,不仅是审美典范,更是士大夫阶层“格物致知”哲学的物化表达。这种表达,在明代转向了文人雅趣的追求——从成化斗彩的精巧,到宣德青花的豪放,器物成为文人阶层情感投射的媒介。清代“藏器于身”的修养象征,更将瓷器从实用器升华为承载道德教化、审美追求、历史记忆的复合载体。这种复合性,在当代得到了新的诠释:现代陶艺家在传统工艺中注入当代艺术语言,使瓷器成为连接传统与现代的纽带。这种连接,并非简单的复古或创新,而是基于对传统工艺基因的深刻理解与创造性转化。正如《庄子》所言“庖丁解牛”,唯有“以神遇而不以目视”,方能在传承中实现真正的创新。

瓷器的文化逻辑,本质上是对“物”与“道”关系的探索。从“器以载道”到“道法自然”,瓷器的发展轨迹始终围绕着对“道”的追寻。这种追寻,在工艺层面表现为对材料属性的极致挖掘——从高岭土的精选到釉料配方的精密调配,从窑温控制的毫厘必较到烧成曲线的科学验证,每一道工序皆是对自然规律的敬畏与顺应。在审美层面,则表现为对“大巧若拙”的追求——真正的精巧不在于繁复的装饰,而在于对材料本性的尊重与激发。这种追求,在当代得到了新的诠释:当环保理念与传统工艺结合,瓷器的生产便成为对可持续发展理念的实践;当数字技术与手工技艺融合,瓷器的创作便成为对科技与人文关系的探索。这种探索,恰如《中庸》所言“致中和,天地位焉,万物育焉”,在平衡与融合中实现新的生长。

站在文明史的维度回望,瓷器的发展史即是人类对“美”与“用”关系的探索史。从原始陶器的实用功能到青瓷的审美突破,从丝绸之路的传播到当代的创新实验,瓷器始终在“器”与“道”的辩证中前行。这种前行,既需要“守正”的定力——对传统工艺基因的坚守,亦需要“创新”的勇气——对新技术、新理念的开放态度。唯有在守正与创新之间找到平衡,方能实现瓷器文化的永续传承。这种传承,不是简单的复制,而是基于对传统基因的深刻理解与创造性转化;不是封闭的保守,而是开放的对话与融合。正如《论语》所言“温故而知新”,在回顾历史中洞察未来,在传承中实现创新,方是瓷器文化展示的深层逻辑。

瓷器,作为文明的载体,其价值不仅在于器物本身,更在于其所承载的文化记忆与精神追求。当我们以大视野审视其发展轨迹,便会发现:从原始陶器到现代陶艺,从单一品种到多元融合,瓷器的每一次突破,皆是文明进步的缩影。这种进步,既体现在技术层面的革新,亦体现在审美层面的升华,更体现在文化层面的传承与创新。这种传承与创新,既需要工匠精神的坚守,亦需要开放视野的拓展。唯有在坚守中创新,在创新中传承,方能实现瓷器文化的永续发展。这种发展,不是简单的线性进步,而是螺旋式的上升——在每一次的回归与突破中,实现新的生长。

瓷器文化的展示,本质上是对文明基因的解码与再诠释。当我们将瓷器置于更宏大的时空框架中审视,便会发现其不仅仅是器物,更是文明的密码本。每一片瓷片,皆是历史的切片;每一道釉色,皆是文化的投影。这种投影,既包含着先人的智慧与情感,亦承载着后人的追问与思考。这种思考,既是对过去的回望,亦是对未来的展望。正如《易经》所言“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”,瓷器文化的展示,既是对人文精神的弘扬,亦是对文明进步的推动。这种推动,既需要专业的学术研究,亦需要广泛的社会参与;既需要严谨的学术态度,亦需要开放的公众视野。唯有在专业与大众之间架起桥梁,方能实现瓷器文化的真正普及与传承。

瓷器,作为文明的镜像,其发展轨迹始终与人类文明的进程同步。从原始社会的简单陶器到现代社会的艺术陶瓷,从单一功能的实用器到多元价值的文化载体,瓷器的每一次演变,皆是文明进步的见证。这种见证,既体现在器物本身的形制、釉色、纹饰的变化中,亦体现在其背后所承载的技术、审美、文化理念的变迁中。这种变迁,既包含着对过去的继承,亦包含着对未来的探索。当我们以大视野审视瓷器文化的发展,便会发现:其真正的价值,不仅在于器物本身的美学价值,更在于其所承载的文明基因的传承与创新。这种传承与创新,既是文化自信的体现,亦是文明进步的动力。唯有在传承中创新,在创新中传承,方能实现瓷器文化的永续发展,方能让这一古老的文明载体在新时代焕发出新的生机与活力。

山东博物馆是新中国成立后建立的第一座省级综合性地志博物馆,成立于1954年,位于山东省济南市经十路11899号。

嵊州,这片古老而神奇的土地,自古以来便是越国的领地,承载着千年的历史与文化。唐宋时期,这里归属越州,因此得名“越地”。在这片文化底蕴深厚的土地上,孕育出了一种柔美典雅、传唱全国的戏曲艺术——越剧。作为越剧的原生地,嵊州以“越地天籁”作为展览的主题,旨在向观众展示越剧与嵊州之间千丝万缕的联系,以及越剧从诞生到发展壮大的辉煌历程。

邢台,这座承载着厚重历史与灿烂文化的古城,在新时代的浪潮中,以其独特的魅力绽放着新的光彩。其中,邢台博物馆便是这座城市的瑰宝,以其唐风元韵的建筑风格和丰富的文物藏品,引领着每一位到访者踏上一段穿越千年的文化之旅。邢台博物馆的整体建筑风格巧妙地融合了唐代的大气磅礴与元代的精致典雅,构成了一幅令人赞叹的历史画卷。主馆巍峨耸立,与四个辅馆相辅相成,共同构成了一个气势恢宏的文博群落。这里是河北省地级市中展陈面积最大的文博场所,7个常设展陈犹如一座座时光隧道,将参观者的思绪引向遥远的过去。

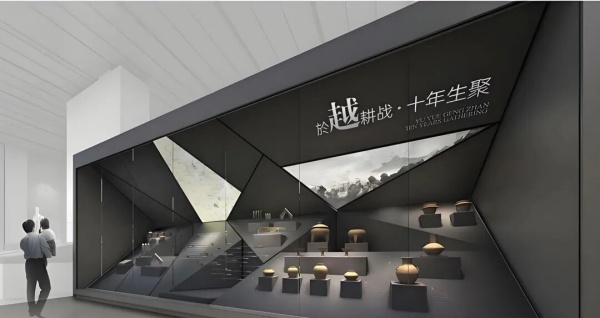

展馆设计,早已不再止于简单的陈列功能,而是展示主题、传递理念的载体。现今,展馆设计更加追求个性与独特性,突破传统束缚,呈现出兼具张力与艺术韵味的新风貌。每一处布局、每一件展品,都如同艺术品般璀璨夺目,引领观众踏入一场精彩的视觉盛宴。

古斯塔夫·韦斯科普夫航空先驱博物馆位于洛伊特斯豪森,是一个专门探索历史上首次受控动力飞行的博物馆。这个新设计的博物馆不仅向航空先驱古斯塔夫·魏斯科普夫致敬,还让参观者深入了解飞行的物理原理和早期人类征服天空的故事。

LaNUBE{IA} 是一个位于瓦伦西亚 CaixaForum 的高度参与性的体验式展览,旨在让人们深入了解人工智能的基本概念以及这项技术如何被应用于各种教育项目。它不仅是一个展示空间,更是一个促进讨论和辩论的平台。

苏杭具有中国独特的浪漫主义情怀,很多美好的浪漫的爱情故事也都发生在这。如果说把北方历史及江南历史做一个比较的话,那北方的历史像是连绵不绝的山峰高大而深厚,江南的历史像是潺潺的溪水恬静一般的流淌,让人觉得那么的心旷神怡。

你或许会问:在仅仅990平方米的展厅里,如何承载一个消亡了五千年的古国?当你的脚步踏入这片空间,请暂时忘记“展厅”这个现代词汇。这里实际上是一座被压缩的“时间博物馆”——地层是它的书架,陶片是它的注脚,而那300多件(组)静默的文物,则是良渚先民留给后世的“加密硬盘”。

中国人民抗日战争的伟大胜利,为中华民族由近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点。矗立在这一历史转折点上的伟大抗战精神,指引着我们淬砺民族血性、捍卫民族尊严、书写民族荣光。