弘扬伟大抗战精神

历史如镜,丰碑不朽,精神永恒

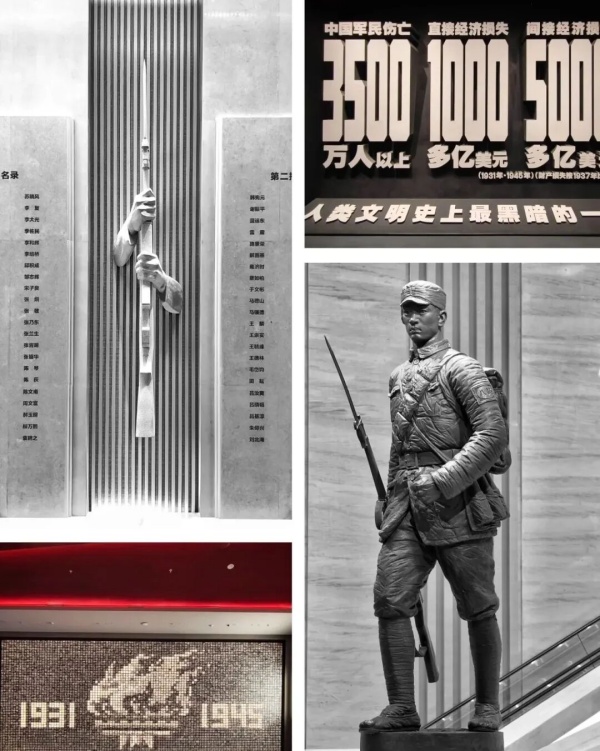

中国人民抗日战争的伟大胜利,为中华民族由近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点。矗立在这一历史转折点上的伟大抗战精神,指引着我们淬砺民族血性、捍卫民族尊严、书写民族荣光。

在这场战争中,中国共产党发挥中流砥柱作用、团结带领中国人民铸就伟大抗战精神,汇聚起战胜敌人的强大精神力量。伟大抗战精神,既是中华民族伟大精神的迸发,也是中国共产党伟大精神的凝萃,成为中国共产党人精神谱系的重要组成部分。

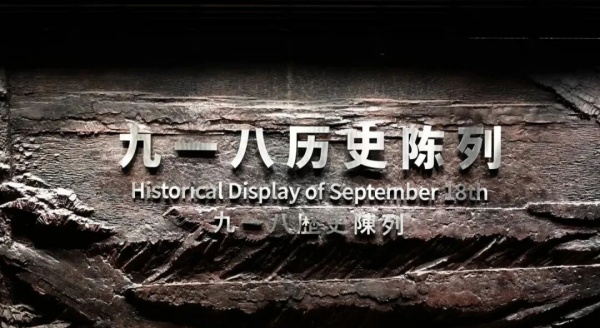

抗日胜利纪念展馆

血火铸就的民族脊梁

抗日战争精神永存

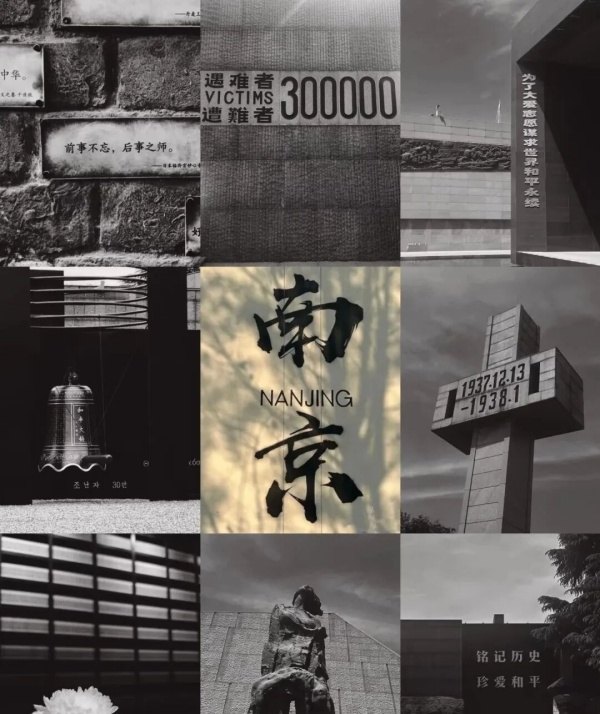

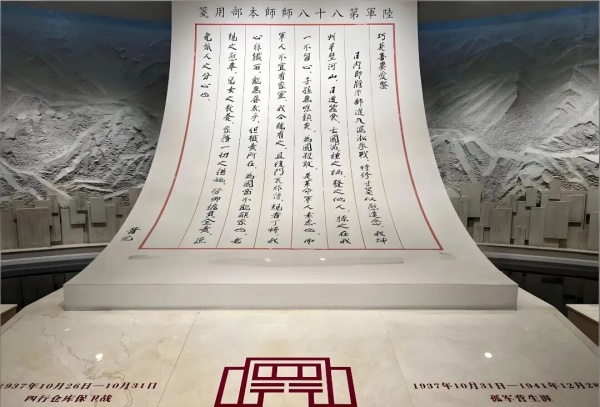

当历史的烽烟散去,那些镌刻在民族记忆深处的印记却愈发清晰。十四年艰苦卓绝的抗争,三千万军民的热血浇灌,在人类反法西斯战争的壮阔史诗中,中华民族以"一寸山河一寸血"的悲壮,谱写了气吞山河的壮丽篇章。这场关乎民族存亡的伟大斗争,不仅创造了战争史上的奇迹,更铸就了永不磨灭的精神丰碑。正如吉鸿昌将军在就义前所书:"恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头!"这种视死如归的浩然之气,正是中华民族在危难中崛起的精魂所在。

烽火连天的战略相持

在战略防御阶段,敌后战场与正面战场形成战略呼应,创造了无数可歌可泣的战例。平型关下,八路军将士伏击日军精锐,打破"皇军不可战胜"的神话,这场胜利犹如"暗夜中的第一声惊雷",让全国军民看到了希望的曙光。雁门关上,贺龙将军指挥的伏击战切断日军补给线,战士们以"刀丛冷对,烈烈英风"的决绝,在太行山脉谱写出游击战的经典篇章。

战略相持阶段,根据地军民开展"大生产运动",将荒山秃岭变为"陕北好江南"。三五九旅的官兵们"一手握枪,一手握锄",在南泥湾的泥水中开垦出层层梯田,这种自力更生的精神,恰如毛泽东所言:"自己动手,丰衣足食",成为全民抗战的生动写照。在江南水乡,新四军战士以芦苇荡为屏障,创造出"敌进我退,敌驻我扰"的灵活战术,让日军"月夜行舟,如履薄冰"。

全民抗战的立体画卷

工人阶级以"劳动与武力结合"的口号,在工厂车间建立自卫队。某兵工厂的工匠们,用简陋设备制造出优质武器,甚至将民用机床改造成枪炮生产线,他们"以铁为笔,以火为墨",在钢铁上镌刻民族的尊严。知识分子群体中,西南联大的师生们徒步三千里迁徙,在茅草屋里坚持教学科研,培养出大批抗战建国人才,正如朱自清先生所言:"风雨如晦,鸡鸣不已,吾辈当以学术报国"。

青少年群体组成"孩儿兵",在后方担任通讯员、救护员。战斗中,十二岁的少年冒着枪林弹雨,将重要情报送到指挥部,自己却永远倒在了开满野花的山坡上,用生命诠释了"少年强则国强"的深意。海外侨胞通过"筹赈会"捐款捐物,南洋机工驾驶着满载物资的卡车,在滇缅公路上谱写"生死与共"的赞歌,他们"虽居海外,心系故园",用行动证明"华侨也是革命的母亲"。

精神遗产的当代回响

抗战时期形成的"延安精神",在窑洞的煤油灯下孕育出《论持久战》等光辉著作。军事会议上,指挥员们围坐石桌,用树枝在沙盘上推演战局,这种实事求是、群众路线的作风,至今仍是宝贵财富。在敌后根据地,干部与群众同吃同住,创造出"鱼水情深"的干群关系典范,正如刘少奇所言:"群众是真正的铜墙铁壁"。

文化战线同样硝烟弥漫。剧团在炮火声中演出《放下你的鞭子》,演员的唱腔与爆炸声交织,观众含泪高呼"打倒日本帝国主义"。作家们以笔为枪,在报刊上发表大量战斗檄文,文人在就义前写下绝命诗:"慷慨歌燕市,从容作楚囚。引刀成一快,不负少年头。"这种"文武之道,一张一弛"的抗争精神,成为民族文化基因中最鲜活的组成部分。

国际视野下的战略博弈

在世界反法西斯同盟形成过程中,中国战场获得应有地位。苏联援华航空队飞行员,驾驶战机与日军激战长空,空战中,中苏飞行员协同作战,创造出以少胜多的经典战例,他们"血洒蓝天,魂系长空",用生命诠释了国际主义的真谛。美国飞虎队在驼峰航线上穿梭,运输物资的飞机翅膀上凝结着冰霜,机舱里却温暖着中国军民的心,正如陈纳德将军所言:"我们不是在运输物资,而是在输送希望"。

太平洋战场的转折,深刻影响着中国战局的走向。海战中,美海军联合舰队重创日军,这场胜利不仅打通了海上生命线,更彰显出同盟国协同作战的强大威力。在缅北丛林,中国远征军与英军并肩作战,战役中,士兵们用身体架设人桥,确保部队通过湍急河流,这种国际主义精神永载史册,正如孙立人将军所言:"中华男儿,当以热血写春秋"。

胜利背后的深层启示

经济战线的较量同样激烈。经济封锁中,根据地发行边区货币,建立公营商店,打破日伪的经济掠夺。在金融领域,专家们设计出"物资本位制",用粮食、棉布作为货币发行基础,这种创新举措稳定了根据地经济,正如薛暮桥所言:"经济战线无硝烟,却关乎生死存亡"。工业内迁运动中,工厂设备穿越烽火,在西南山区重建生产体系,搬迁中,工人用扁担挑着机床翻山越岭,创造出"工业长征"的奇迹,他们"以肩为车,以步为舟",将中国工业的脊梁挺立在西南大地。

科技战线的突破令人瞩目。某研究所成功研制出新型地雷,这种武器在战斗中发挥重要作用,让日军"闻雷色变"。医疗队在战地医院实施外科手术,军医用自制器械完成截肢手术,挽救了无数战士的生命,他们"以医为刃,以术为盾",在血与火中践行着希波克拉底誓言。在通信领域,技术人员发明出"地下电缆",确保指挥系统的畅通,这种创新在战争史上堪称首创,正如李强所言:"科技是战争的眼睛,更是民族的希望"。

当胜利的旗帜在南京城头飘扬,中华民族完成了从沉沦到崛起的伟大转折。这场战争留下的精神遗产,早已超越军事范畴,成为民族复兴的基因密码。在新的历史时期,抗战精神依然闪耀着时代光芒,激励着我们在实现民族复兴的征程中奋勇前行。那些镌刻在历史长河中的英雄事迹,那些熔铸于民族血脉中的精神力量,永远是我们战胜艰难险阻、创造美好未来的不竭动力。正如杨靖宇将军在绝笔诗中所言:"重任在肩,使命如山,宁折不弯,浩气长存",这种精神将永远指引着中华民族走向更加辉煌的未来。

烽烟散尽八十载,血色山河铸丰碑——每一寸土地都记得英雄的姓名。

胜利不是终点,而是民族记忆的起点:我们以和平为笔,在历史的伤痕上书写未来。

八十年前那声枪响,至今仍在提醒:尊严的盾牌,永远由钢铁与信念锻造。

当钟声敲响胜利的纪念,我们听见的不仅是凯旋的号角,更是未说完的誓言。

有些数字不该被遗忘——80年,是凋零的青春,更是生长的年轮。

青少年法制教育馆抓住了“法”的核心,即是成长必须课;提炼出“法”的受众,即是青少年的成长之路。

展馆设计,早已不再止于简单的陈列功能,而是展示主题、传递理念的载体。现今,展馆设计更加追求个性与独特性,突破传统束缚,呈现出兼具张力与艺术韵味的新风貌。每一处布局、每一件展品,都如同艺术品般璀璨夺目,引领观众踏入一场精彩的视觉盛宴。

在中华文明的长河中,酒文化是串联历史、艺术与生活的纽带。如何将这份厚重的文化积淀转化为可感知、可体验的空间?我们以“沉浸式文化传承”为核心,推出酒文化主题馆设计方案,通过现代设计语言与科技手段,构建一座跨越时空的酒文化主题空间,让每一个造型都传递酒韵文化的内涵。

在展厅展馆中,时间轴设计是一种强大的表达方式,它可以描绘历史、文化、科技、经济或社会变革等众多领域的发展轨迹。通过时间轴的呈现,参观者可以更加清晰地了解这些主题的深厚历史背景及其发展历程。

2025年早春,黄河咽喉岸畔春寒料峭、乍暖还寒,德州黄河文化展厅内却已涌动起“文化”的春潮。经过改造提升的黄河文化展厅,已然焕新呈现在我们眼前,那条承载德州治黄记忆的“红心一号”吸泥船,承载着前辈们的智慧和“红心一号”精神,在历史的长河中劈波斩浪向我们驶来,在新时代讲述着新的叙事。

整体展厅通过空间氛围营造,以场景复原接景画的形式,配合动态影像,全景生动流域美丽的自然风光,物产资源。

在人类文明的浩瀚星汉中,博物馆文创空间犹如一艘穿行时空的星槎,既承载着千年文明的基因密码,又孕育着未来创新的无限可能。这里绝非简单的产品展示场景,亦非附庸风雅的装饰场域,而是文明基因解码的实验室、文化记忆活化的工坊、创新生态培育的沃土。它以器物为舟楫,载着“天人合一”的东方智慧驶向当代生活;以创意为炬火,照见传统与未来的交汇点,让“各美其美,美美与共”的文明对话在此展开。

历史展厅的设计是将历史文化用特定的信息传达给参观者,在历史展厅的设计中和房地产营销、政府规划、文化活动、企业成就等展示项目有所不同,历史展厅更需要一种文化的厚重感,需要人们慢慢的体会,不是走马观花的欣赏,而是通过历史文化的展示,了解文化内涵,知道历史事件,我们需要按照一定的历史事件的发展时间来进行展示设计。

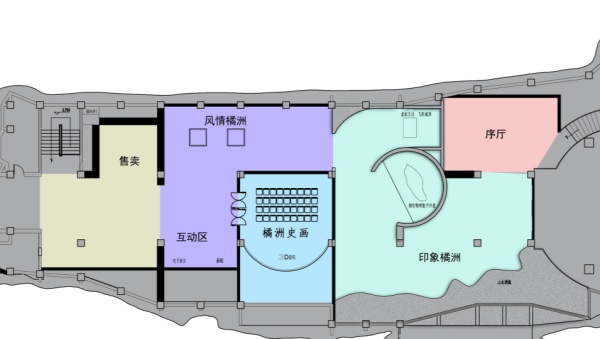

青年毛泽东纪念馆—毛泽东在长沙求学期间,他完成人生的两个转变:一是由学生到教师再到职业革命家;二是由激进的民主主义者到初步具有共产主义觉悟的知识份子再到伟大的马克思主义者。橘洲沿革展一以印象人画,以精神人诗,从橘洲的形成、发展到消沉再到现在的繁华,成为湖南建设两型社会的新亮点!