当展厅互动还停留在 “触摸屏幕查信息” 的单一模式时,多模态交互设计正以 “激活全感官、链接身体与场景” 的创新逻辑,掀起一场感官革命。它突破 “触控 = 互动” 的认知局限,通过 “输入层”(语音、手势、眼动等)与 “输出层”(音效、气味、震动等)的协同设计,让观众不再是 “隔着屏幕的旁观者”,而是以身体为媒介,全方位 “感知” 展览内容,最终实现 “具身体验” 的深度沉浸,重新定义展厅与观众的互动关系。

一、输入层:打破触摸依赖,让互动更自然

多模态交互的核心起点,是 “输入层” 的多元化 —— 不再依赖手指触摸,而是让观众以更自然的身体动作、语言指令与展厅对话,降低互动门槛,强化 “身体参与感”。

语音指令:用语言唤醒内容

语音识别技术让 “说话” 成为互动入口。在文博展厅中,观众站在文物展柜前,无需寻找触控屏,只需说出 “介绍这件青花瓷”“播放青花瓷烧制视频”,展厅的语音交互系统即可精准识别指令,通过展柜旁的音响播放讲解音频,或在墙面投影中呈现相关视频。这种交互尤其适合老年观众、携带儿童的家庭,避免因操作屏幕不便导致的体验障碍;在科技展厅中,观众可通过语音 “切换机器人演示模式”“查询产品参数”,让互动更贴合日常沟通习惯。

手势识别:用动作操控场景

基于摄像头与 AI 算法的手势识别技术,让 “挥手、指向、滑动” 等动作成为互动指令。例如在非遗展厅的 “传统编钟” 展区,观众无需触摸任何设备,只需挥手模拟 “敲击” 动作,空中投影的虚拟编钟便会根据手势位置、力度发出对应的音效,同时墙面投影同步展示编钟的历史背景;在汽车品牌展厅,观众指向展车的 “座椅”“方向盘” 等部位,手势识别系统会触发对应部位的虚拟拆解动画,直观呈现材质与工艺,比触摸屏幕更具 “掌控感”。

二、输出层:激活全感官,让体验更沉浸

如果说输入层是 “观众向展厅传递指令”,那么输出层就是 “展厅向观众反馈感受”—— 通过听觉、触觉、嗅觉、温度感知等多维度刺激,让观众的身体 “记住” 展览内容,而非仅靠视觉记忆。

空间音效:用声音构建场景

不同于传统展厅的 “统一背景音乐”,多模态交互中的空间音效强调 “位置与内容匹配”。在历史展厅的 “古代战场” 场景,展厅采用 3D 环绕声技术,当观众走向 “士兵方阵” 区域,左侧音响会传来士兵的呐喊声;走向 “战马” 区域,右侧音响则响起马蹄声与兵器碰撞声,让观众通过声音判断场景方位,仿佛 “置身战场之中”;在自然科普展厅,观众靠近 “热带雨林” 展区,会听到头顶传来的鸟鸣声、脚下的溪流声,声音与场景画面、道具(如绿植、岩石)形成协同,强化环境代入感。

触觉反馈:用触碰传递细节

触觉反馈技术让 “触摸” 从 “屏幕操作” 升级为 “材质与质感体验”。在珠宝展厅,观众触摸展柜中的 “虚拟珠宝” 模型(内置压力传感器),手部会通过佩戴的轻量化震动设备感受到不同珠宝的触感 —— 触摸钻石模型时,设备会传递 “坚硬、棱角分明” 的震动反馈;触摸珍珠模型时,反馈则变为 “圆润、细腻” 的轻微震动,配合视觉上的光泽展示,让观众更直观理解珠宝特性;在工业展厅,观众触摸大型设备的虚拟操作按钮,按钮会通过机械反馈模拟 “按下” 的触感,同时设备模型会发出对应的运行音效,让操作体验更真实。

三、协同设计:让多模态形成 “具身体验” 闭环

多模态交互的核心价值,并非 “技术的堆砌”,而是 “输入与输出的协同”—— 让观众的每一个动作、每一次指令,都能获得多维度的感官反馈,最终形成 “身体参与、情感共鸣” 的具身体验闭环。

例如某文博展厅的 “汉代生活” 主题展区,设计了完整的多模态交互链路:观众首先通过 “手势”(输入层)挥开虚拟的 “汉代房门”,此时展厅会同步触发 “空间音效”(输出层)—— 传来汉代市井的叫卖声,“温度反馈”(输出层)将区域温度调至微凉(模拟古代无空调环境),“气味模拟”(输出层)释放淡淡的草木香(模拟汉代庭院的气息);进入房间后,观众通过 “语音指令”(输入层)询问 “汉代茶具用法”,墙面投影会播放茶具使用动画,同时观众触摸虚拟茶具(输入层),手部会感受到 “陶土的粗糙质感”(触觉反馈,输出层),整个过程中,输入与输出相互呼应,让观众不仅 “看到” 汉代生活,更能 “听到、摸到、闻到”,形成深度记忆。

这种协同设计还需兼顾 “适度原则”—— 避免过多感官刺激导致体验混乱。例如在严肃的文物展区,以 “视觉 + 听觉 + 轻度触觉” 为主,避免加入气味、温度等可能分散注意力的元素;在儿童互动展区,则可丰富感官维度,加入趣味音效、柔和震动,提升参与乐趣。

从输入层的自然交互,到输出层的全感官反馈,再到协同设计的闭环体验,展厅多模态交互的本质是 “以身体为桥梁,让观众与展览内容深度对话”。它不再是 “技术炫技”,而是通过感官刺激唤醒观众的情感与记忆,让展厅从 “信息传递空间” 变为 “身体体验场”。未来,随着 AI、生物传感技术的发展,多模态交互还将实现 “更精准的需求预判”(如通过心率变化调整交互强度)、“更个性化的感官反馈”(如根据观众偏好调整音效风格),持续推动展厅体验向 “更细腻、更沉浸” 的方向进化。

一个引人入胜的展厅,其内容丰富、空间布局充满记忆点固然重要,但门洞的设计同样不可忽视。尽管它在整个空间中或许只占据着不起眼的体积,但在不同空间转换之际,却扮演着使过渡更加流畅的关键角色。

绿色农业生态文化展厅搭建是一个集教育、展示和互动体验于一体的场所,旨在展示绿色农业的理念、技术和实践成果,同时推动生态文化的传播和普及。以下是对绿色农业生态文化展厅搭建的详细阐述:

走进一座展厅,我们最先被吸引的,往往是精心陈列的展品、错落有致的布局和富有设计感的空间造型。但很少有人留意,支撑起这一切的,是那些藏在视觉背后的展厅材料—— 它们不仅是空间的 “骨架”,更是质感的 “灵魂”。而不同材质的重叠混合使用,更能塑造出风格迥异的展厅气质,让参观者对整体空间留下深刻印象。

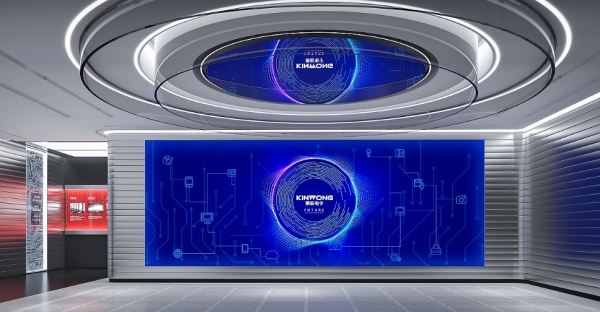

步入电子元件展厅,仿佛瞬间穿越至一座浓缩了科技精华的 “微观殿堂”。没有震撼的巨型设备,也无复杂的机械结构,取而代之的是晶体管、电容器、电阻器等看似渺小的电子元器件 —— 它们以精心设计的展示形式有序陈列,在灯光映衬下散发着科技的微光,既让观众直观感受 “微小身躯” 里的强大能量,更能领略电子世界的精妙与奇妙。

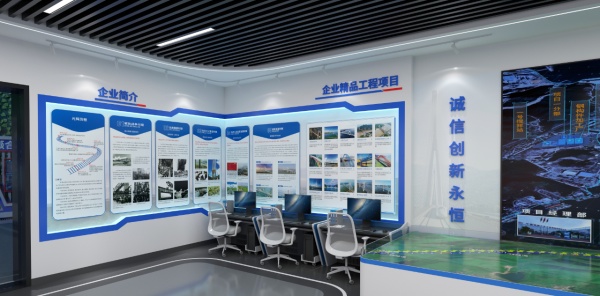

企业展厅作为品牌形象的直观载体,早已超越单纯的产品陈列空间,成为传递企业文化、展示核心实力、链接客户伙伴的重要桥梁。它以精准的主题定位为核心,通过空间设计、科技应用与内容呈现的深度融合,将企业的发展历程、技术成果、未来愿景具象化,让参观者在沉浸式体验中读懂品牌价值,实现 “一眼识品牌,一馆知实力” 的传播效果。

汽车展厅早已超越单纯的产品陈列空间,成为传递品牌理念、打造沉浸式体验的核心载体。它以 “科技赋能 + 体验升级” 为设计核心,通过合理的空间布局、创新的互动装置与精准的品牌叙事,让观众在近距离接触汽车的过程中,感受速度与美学、技术与品质的融合,建立与品牌的深度情感连接。

红色展厅作为传承红色文化、弘扬革命精神的重要载体,其设计并非简单的空间布置与元素堆砌,需遵循一系列原则以确保文化传播的准确性、感染力与教育性。

在当今数字化的时代,企业展厅设计公司如雨后春笋般涌现。这些广电凭借先进的技术和出色的创意,为各行各业提供了丰富多彩的展厅解决方案。然而,在众多公司中,如何选择一家口碑好的企业展厅设计公司成为了许多企业和组织面临的难题。

本次展馆设计色彩是以海洋蓝、暖白为主要搭配色,力求表现企业整体形象,既体现时代感,又能突出企业特色,将企业文化理念融合其中,贯穿于整个展厅,在展示企业形象的同时,感受精神层次的内涵。