戏曲是中华文化的瑰宝。守护好、传承好、发展好这一瑰宝,是广大戏曲艺术工作者的重要使命。

戏剧的传承包括从艺者人格品德的传承,也包括创作风格的传承,更包括张扬中国精神、中国气派的戏曲理想的传承。传承前辈名家优良传统,践行艺术为民,坚持崇德尚艺、守正创新,让戏剧艺术持续焕发时代光彩,为繁荣文艺事业、建设文化强国贡献力量。

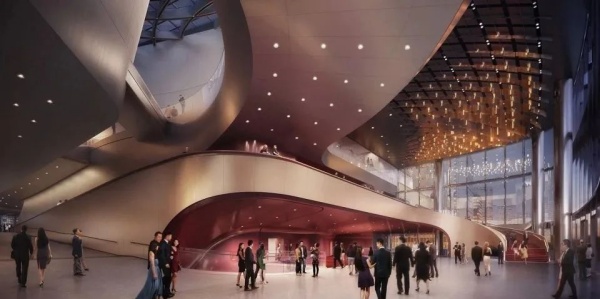

戏剧博物馆

中华戏剧艺术记忆的载体

华夏文明的精神长河中,戏剧艺术始终是承载民族集体记忆的活态载体。从《诗经》"戏谑"之风的原始萌动,到明清传奇的雅化流变,再到现当代多元艺术形态的共生共荣,这条绵延三千年的艺术长河,在当代文化场域中凝练为一座戏剧为艺术的博物馆。其存在价值远非简单的文物陈列,而是以戏剧为棱镜,折射出中华文明深层结构的永恒密码,在历史纵深与文化广度的双重维度中构建起立体化的艺术宇宙。

一、历史长河中的艺术基因图谱

在商周青铜礼器的幽光中,先秦优伶已掌握"以歌舞演故事"的原始技艺。《周礼·春官》记载的"巫觋优侏儒之戏",实为后世戏剧的胚胎形态。楚国《九歌》祭祀仪式中的角色扮演,将神话叙事与舞蹈表演熔铸为宗教仪式,河南淅川下寺楚墓出土的"乐舞俑"阵列,以青玉雕琢的舞者形象,凝固着"祭神如神在"的庄严瞬间。汉代百戏将杂技、幻术与说唱熔铸成综合性表演艺术,四川羊子山汉墓出土的"百戏俑"群像,其夸张的肢体语言与道具组合,生动再现了"角抵百戏"的世俗狂欢。

至唐代,参军戏以滑稽讽喻见长,敦煌莫高窟第220窟壁画中的"戏弄图",以朱砂勾勒出盛唐时期戏剧的世俗化转向——优伶执"参军"木偶的表演场景,暗含着"官场讽刺"的戏剧基因。宋元之际,戏剧艺术迎来质的飞跃。南宋临安城瓦舍勾栏中的"永嘉杂剧",已具备完整的故事情节与角色分工,温州九山书会刻印的《张协状元》残本,其"生旦净丑"的雏形在科白中初现端倪。元代杂剧的黄金时代,关汉卿《窦娥冤》中的"六月飞雪"意象,将戏剧冲突推向哲学高度,元刊《窦娥冤》残卷中的"感天动地"题签,见证着市民阶层情感觉醒的历史脉动。明清传奇的雅化进程中,汤显祖《牡丹亭》中"情不知所起,一往而深"的唱词,与昆曲水磨调的婉转声腔形成完美共振,苏州织造府旧藏的明代戏服,其云锦纹样中暗藏的"比翼双飞"图腾,恰是"以戏载道"的物化呈现。

近代以来,文明戏的社会启蒙功能与话剧的现实主义追求,构成戏剧现代化的双轨并进。上海春阳社首演《黑奴吁天录》时使用的油布幕布,虽已褪色,却承载着"戏剧救国"的历史重量。梅兰芳1930年访美演出时穿过的戏服,其翎子上的孔雀羽毛在特定角度下仍闪烁着跨文化对话的光芒,这件实物与《时代周刊》当年的报道形成互文,见证着东方艺术征服西方舞台的传奇。

二、艺术本体的多维解构与哲学观照

在声腔体系的演进陈列中,梆子腔的刚劲如刀凿斧刻,皮黄腔的婉转似行云流水,高腔的奔放若江河奔涌。通过声学装置与乐谱手稿的并置,观众可直观感受"声腔地理学"的奇妙规律——秦腔的"欢音"与"苦音"如何对应关中平原的地理特征,川剧高腔的"帮腔"如何折射出巴蜀山地的回音效果。昆曲水磨调的"启口轻圆、收音纯细"在数字投影中幻化为声波图谱,与魏良辅《曲律》中"曲有三绝:字清为一绝,腔纯为二绝,板正为三绝"的论述形成跨越时空的对话。清代戏曲理论家李渔在《闲情偶寄》中提出的"填词之设,专为登场"理念,在声腔体系的动态演变中得到完美诠释。

脸谱谱式库的陈列堪称一部立体的历史教科书。三国人物脸谱的演变暗含着历史认知的变迁:关羽的红色忠义脸从明代简笔勾勒到清代繁复纹样,折射出不同时期统治者对"忠义"的诠释;张飞的黑脸十字门纹饰,从宋元时期的素面到明清时期的金漆勾勒,见证着勇猛形象在民间的具象化表达。包拯脸谱的月牙纹饰,从元杂剧《陈州粜米》中的素面到清代京剧的靛蓝勾勒,暗含着司法公正理念在民间的神圣化过程。表演程式的密码解密尤为精妙:通过动作捕捉技术还原的"起霸"身段,其肌肉发力点与呼吸节奏的对应关系,在三维模型中清晰可见;梅兰芳的"兰花指"二十四式,经高速摄影分解为0.1秒的瞬间定格,与《梅兰芳游园惊梦》的剧照形成动静相生之美,暗含着"手眼身法步"的五行相生原理。清代戏曲画家沈蓉圃绘制的《同光十三绝》图谱,以工笔重彩记录下京剧奠基人的经典身段,成为研究表演程式的珍贵视觉文献。

舞台美术的演变则通过微缩模型与数字投影的双重呈现:从宋元"一桌二椅"的写意空间,到清代"机关布景"的机械奇观,再到现代多媒体舞台的虚实交融,每个历史节点的美学特征都被精准还原。特别是清代宫廷大戏《升平宝筏》的舞台模型,其"天桥"与"地井"的机械装置,不仅展现出古代工匠的智慧,更暗含着"天地人"三位一体的哲学观念。明代戏曲理论家王骥德在《曲律》中提出的"情景交融"理念,在舞台美术的虚实转换中得到完美体现。

三、社会功能的深层叩问与文明对话

在教化功能的展示单元,元代"贞烈戏"的剧本与明清"节义戏"的木刻版画形成道德训诫的连续谱系。元代杂剧《秋胡戏妻》通过"桑园会"的情节设计,将"贞节观念"融入戏剧冲突;清代京剧《三娘教子》则以"教子"为切入点,强化"忠孝节义"的伦理规范。清代宫廷大戏《劝善金科》的演出规模,通过等比例模型再现,其"借古喻今"的政治寓言功能在细节中显露无遗:戏台上的"龙凤旗"与"日月灯"的布局,暗合着"君权神授"的意识形态;演员的"朝服"与"蟒袍"的纹饰差异,折射出严格的等级制度。民间祭祀戏剧的原始形态,则通过贵州傩戏面具的狰狞造型与河北秧歌的粗犷舞姿,展现出戏剧与原始信仰的深层关联——傩戏面具的"通神"功能与秧歌的"祈丰"寓意,共同构成"以戏娱神"的原始宗教仪式,这种"祭中有戏,戏中有祭"的形态,在《周礼》"巫而优"的记载中可溯其源。

娱乐功能的呈现更具烟火气:宋代瓦舍勾栏的模型中,观众与演员的互动场景被生动还原,茶肆酒楼的"听曲"场景与街头巷尾的"卖艺"场景形成鲜明对照,展现出戏剧从精英艺术向大众娱乐的转型。清代茶园中的"堂彩"叫好声,通过环境音效系统营造出沉浸式体验,观众可感受"满堂喝彩"的震撼场面;茶园中"戏单"与"茶碗"的并置,折射出"听戏品茗"的市井文化。商业功能的演变在戏单与广告中可见一斑:从民国"天蟾舞台"的霓虹灯招牌到改革开放初期的戏曲电影海报,市场机制的变迁轨迹清晰可辨,特别是上海丹桂第一台1909年的戏单,其印刷工艺与票价设置,折射出近代戏剧商业化的萌芽;戏单上"头等包厢"与"普通站票"的区分,暗含着社会阶层的分化。

四、跨文化对话的永恒剧场与未来展望

在东西方戏剧的对话空间,希腊悲剧的"命运主题"与元杂剧的"因果报应"形成哲学层面的互文。埃斯库罗斯《被缚的普罗米修斯》中的抗争精神,与关汉卿《窦娥冤》中的冤屈申诉,共同展现出人类对正义的永恒追求;索福克勒斯《俄狄浦斯王》中的"命运不可违"理念,与汤显祖《牡丹亭》中的"情可以破生死"主张,构成"命运与情感"的跨文化对话。莎士比亚十四行诗的英文手稿与汤显祖《牡丹亭》的昆曲唱词并置,展现出"爱情"主题在不同文化语境中的多样化表达:哈姆雷特的"生存还是毁灭"与杜丽娘的"情不知所起",构成跨越时空的精神对话;罗密欧与朱丽叶的"阳台私会"与柳梦梅与杜丽娘的"游园惊梦",在"爱情突破禁忌"的母题上形成共鸣。

现代性转型的阵痛与突破在实验戏剧单元得到充分呈现:从"爱美剧"运动到新时期探索戏剧,从环境戏剧到沉浸式演出,每个创新节点都伴随着理论文献与演出实录的双重印证。特别是北京人艺1980年排演《茶馆》时的导演手记,其字里行间透露出对"现实主义"戏剧的深刻思考;手记中"要让人物在舞台上活起来"的批注,成为研究戏剧现代性的珍贵文献。河北梆子《美狄亚》将古希腊悲剧融入中国戏曲的程式化表演,通过"跑圆场"等传统身段渲染主人公弑子的肝肠寸断;豫剧版《赵氏孤儿》赴百老汇演出时,以现代视角重构"舍生取义"的古老命题,让程婴的抉择在当代语境下焕发新的伦理张力。这些实践印证了罗锦鳞的观点:"跨文化创作要寻找相关文化的美学相通相似之处,如古希腊戏剧庄严肃穆的特征和中国戏曲的写意虚拟特征具有相通之处。"

数字时代的戏剧变革则通过虚拟现实装置,让观众体验"元宇宙剧场"的无限可能:传统戏曲程式与全息投影技术的结合,预示着艺术形态的未来走向,如上海戏剧学院研发的"数字戏曲演员",其动作捕捉技术已能精准还原梅兰芳的经典身段;观众可通过VR设备,在"数字戏台"上与虚拟角色互动,这种"沉浸式观剧"体验,正在重塑戏剧的传播方式。当慕尼黑巴伐利亚国家歌剧院引入《图兰朵》的戏曲改编版,当巴黎城市剧院上演融合皮影元素的实验戏剧,中国戏剧正以独特的东方美学语言,参与全球艺术场域的对话与重构。

戏剧博物馆,以其海纳百川的胸怀,将五千年文明积淀转化为可视、可听、可感的立体文本。每一件藏品都是打开时空隧道的钥匙,每一次观览都是与先贤的精神对话。当暮色降临,展柜中的戏服在智能灯光下泛起微光,仿佛那些沉睡的戏魂正在重新聚拢,等待在新的时代剧场中续写传奇。这种超越物理空间的永恒在场,正是戏剧博物馆最深邃的魅力所在——它不仅保存着文明的碎片,更在每个观者的想象中重构着完整的戏剧宇宙,让古老的艺术形态在当代语境中焕发出新的生命力,正如清代戏曲理论家黄旖绰在《乐府传声》中所言:"戏场小天地,天地大戏场。"在这永恒的观照中,戏剧艺术始终是人类精神世界的忠实镜像。

海之浩渺,梦之无垠。海洋,是生命的摇篮,是文明的渊薮,更是连接全球的蓝色纽带。中华民族的航海史诗绵延千年,熠熠生辉。2000多年前,指南针的发明,为人类跨洋越海的壮举点亮明灯;620年前,郑和率领庞大船队七下西洋,在世界航海史上镌刻下不朽的东方印记。从古代海上丝绸之路的帆影幢幢,到近代民族海运业的艰难起步,再到现代航海事业的蓬勃发展,航海精神始终流淌在中华儿女的血脉之中。

夫天地之间,万物皆生于技能。自远古先民磨石为器、钻木取火,至今日航天探海、人工智能,技能者,乃人类改造世界之根本,文明进步之阶梯也。上海杨浦滨江之畔,有馆巍然,名曰“世界技能博物馆”,乃全球首座以职业技能为主题之专题博物馆。其前身为1921年建成之永安栈房,百年工业遗存,经修缮改造,成今日技能文化之新地标。馆以“小动作·大改变”为主题,聚“手、脑、心”协同创新之旨,藏五大洲39国及地区之技能珍品2000余件,展传统与科技交融、全球与本土共鸣之技能史诗。

广东省博物馆的酒歌——中国酒文化展,通过254件套藏品,其中包括185件套文物,从自然科学的视角切入,展示酒的原料、酿造技术,再到青铜礼器、古籍书画等呈现酒礼与酒俗.

在这个日新月异的时代,前沿科技如同破晓的曙光,照亮了人类前行的道路。人工智能(AI),这一昔日科幻小说中的概念,如今已悄然融入我们的日常生活,成为推动社会进步的重要力量。上海,这座国际大都市,以其深厚的科技底蕴和前瞻性的战略眼光,成为了中国乃至全球人工智能发展的前沿阵地。上海·人工智能展厅,正是这一时代浪潮中的璀璨明珠,它不仅记录了人工智能的发展历程,更展望了未来的无限可能。

射阳,这片充满生机与活力的土地,以其丰富的自然资源、发达的农业和得天独厚的海洋区位优势,成为碳汇经济发展的沃土。在这里,碳汇经济主题馆以其独特的视角和详尽的展示,引领我们深入探索碳汇产业的奥秘,共同见证射阳在双碳经济道路上的坚实步伐。

从飘扬的国旗中获取灵感,序厅背景墙是一面柔和的曲面墙体,如同飞扬的国旗,我们以解构的手法将国旗的元素拆解并重新解读,使爱国馆的背景墙既有爱国意义也具有视觉冲击力。

2025年云南昆明建材展-云南建博会,CKBD,推荐,展会时间:2025-05-11~05-13,开放时间:09:00:00-18:00:00,举办地址:中国-云南,昆明滇池国际会展中心-云南省昆明市官渡区环湖东路,展会行业:建材,主办单位:云南省建筑节能协会、云南省墙体材料行业协会、云南省建筑业协会,举办周期:1年1届,展览面积:50015.00㎡,展商数量:189家,观众数量:1705人,

红色展馆的设计不仅是技术与艺术的结合,更是历史与情感的交融。运用好设计巧思,可以让红色展馆成为一座生动的历史课堂、一座情感的共鸣之所。在数字化与创意并进的今天,如何打造出吸引观众、触动心灵、还原历史的红色场馆?成为时代的命题。

能源几乎是地球上所有事件背后的驱动力人们越来越迫切的需要寻找到可行的替代能源。探访那个处在开发未来能源风口浪尖上的风云企业——蒙泰。