从 “沙进人退” 到 “绿进沙退”,防沙治沙承载着人类与自然抗争、守护家园的奋斗史。防沙治沙纪念馆作为记录这一伟大历程的精神载体,以 “还原治沙现场、传递生态理念、弘扬奋斗精神” 为核心,通过空间叙事、场景还原、互动体验的多维设计,将枯燥的治沙数据、艰辛的奋斗故事转化为可感知、可共鸣的沉浸式体验,让观众在参观中读懂治沙的意义,在心中种下生态保护的种子。

空间叙事:以 “沙与绿” 的对抗与共生构建参观流线

纪念馆的空间设计紧扣 “治沙历程” 的时间轴,以 “沙色渐变” 与 “绿意递增” 的视觉线索,引导观众感受从 “沙患肆虐” 到 “生态向好” 的转变。入口处的 “风沙序幕区” 采用暗色调与粗糙的沙砾质感墙面,配合模拟风沙的声效(如呼啸的风声、沙粒撞击声),营造 “黄沙压境” 的压抑氛围,让观众直观感受沙害对人类生活的威胁;沿着流线深入,“抗争起步区” 以土黄色为主色调,展示早期治沙工具(如铁锹、沙障网格)与简陋的居住环境,还原治沙人 “白天治沙、晚上睡地窝子” 的艰辛;进入 “技术突破区”,墙面逐渐融入绿色元素,通过透明展柜展示不同时期的治沙技术模型(如草方格沙障、灌木固沙、滴灌系统);最终抵达 “生态成果区”,空间豁然开朗,大面积的绿色墙面、实时播放的治沙成果影像(如绿洲航拍、农田丰收场景)与模拟草原的自然光线交织,形成 “绿满荒原” 的生机氛围。这种 “从沙到绿” 的空间叙事,让观众在行走中完成 “感受沙患 — 理解抗争 — 见证成果” 的情感递进。

展陈内容:用 “实物 + 数据 + 故事” 还原治沙全貌

纪念馆的展陈内容拒绝 “单向说教”,而是以 “实物为证、数据为基、故事为魂”,全方位呈现防沙治沙的硬核成果与柔软情感。在 “治沙实物区”,展柜中陈列着具有时代印记的物品:上世纪的治沙铁锹(刃口布满磨损痕迹)、治沙人穿过的补丁布鞋、记录沙丘移动数据的手绘地图,甚至还有不同年份的土壤样本(从贫瘠的沙土到肥沃的耕作土),每一件实物都承载着具体的治沙记忆;“数据可视化区” 通过动态图表与互动大屏,将抽象数据转化为直观内容 —— 例如用折线图展示某区域 50 年来沙漠化面积的缩减趋势,用热力图呈现不同治沙技术的应用范围,观众点击屏幕还能查看具体数据背后的技术原理;“人物故事区” 是展陈的情感核心,通过照片、视频、手写日记等形式,讲述治沙模范的故事:如 “治沙愚公” 用数十年时间在沙漠边缘种满梭梭,“科研团队” 扎根沙漠研发耐旱植物,这些故事搭配人物的真实语录,让治沙精神变得可触摸可感动。

场景还原:让观众 “走进” 真实的治沙现场

为打破传统展馆 “隔着玻璃看展品” 的距离感,纪念馆大量运用场景还原设计,让观众 “身临其境” 感受治沙过程。在 “草方格沙障体验区”,展馆按 1:1 比例还原沙漠地貌,地面铺设模拟流沙的颗粒材质,观众可亲手搭建简易的草方格(提供提前裁切好的麦草、工具),在操作中理解 “草方格固沙” 如何减缓沙粒流动;“治沙营地场景” 则还原了早期治沙人的居住环境 —— 低矮的地窝子(半地下式住房)、煤油灯、贴满治沙计划的土墙,配合投影在墙面的 “治沙人夜晚开会讨论” 的动态影像,让观众仿佛 “置身当年的营地”,体会治沙生活的艰苦;“绿洲实景区” 更具冲击力,展馆引入真实的耐旱植物(如梭梭、沙棘),搭配微缩的农田、水渠模型,地面投影模拟 “风吹麦浪” 的动态效果,旁边的屏幕播放当地村民 “从逃沙到返乡种粮” 的采访视频,直观展现治沙带来的生活改变。这种 “可触摸、可体验” 的场景,让治沙不再是遥远的历史,而是可感知的真实经历。

互动体验:让生态理念在参与中深化

纪念馆通过轻量化、趣味化的互动设计,让观众从 “被动观看” 变为 “主动参与”,在体验中理解治沙技术与生态保护的关系。“治沙技术互动屏” 设置 “模拟治沙” 小游戏:观众选择不同的治沙方案(如种植灌木、设置沙障、修建水渠),系统会根据方案呈现对应的生态变化(如沙丘固定程度、植被覆盖率增长),通过游戏化体验理解 “科学治沙” 的重要性;“风沙模拟实验室” 则通过简单的实验装置,让观众观察 “不同植被覆盖度下,沙粒被风吹动的距离差异”,用直观的实验结果印证 “植被固沙” 的原理;针对青少年群体,纪念馆设计 “治沙手账” 互动项目:观众领取空白手账,在参观过程中收集不同展区的 “治沙印记”(如沙粒标本、植物贴纸、模范语录卡片),最后可将手账带回家,作为生态教育的 “延伸教材”。这些互动不仅提升了参观趣味,更让 “生态保护” 的理念在操作中深入人心。

精神传递:让治沙精神成为全民的生态共识

防沙治沙纪念馆的设计核心,始终围绕 “精神传承” 展开 —— 它不仅是展示治沙成果的场所,更是传递 “不畏艰难、久久为功” 治沙精神的阵地。在纪念馆出口处,设置 “生态承诺墙”,观众可通过触控屏写下自己的 “环保小承诺”(如 “节约用纸”“参与植树”),承诺内容会实时显示在大屏上,形成 “全民参与生态保护” 的视觉共鸣;旁边的 “治沙精神展区” 则提炼出治沙精神的核心内涵(如 “迎难而上的抗争精神、科学求实的创新精神、久久为功的坚持精神”),配合不同时期治沙群体的合影照片,让观众明白治沙不是某个人的战斗,而是代代相传的集体行动;此外,纪念馆还设置 “生态课堂” 空间,定期举办治沙知识讲座、环保手工活动,邀请治沙模范现场分享,让纪念馆成为连接 “治沙历史” 与 “当下行动” 的桥梁,推动治沙精神从 “馆内展示” 走向 “全民践行”。

防沙治沙纪念馆的设计,本质是 “用空间讲述治沙故事,用体验传递生态理念”。它让枯燥的治沙数据变得有温度,让遥远的奋斗故事变得可共鸣,更让 “绿进沙退” 的奇迹成为激励人们守护生态的动力。在这里,每一处空间、每一件展品、每一次互动,都在诉说着 “人定胜天” 的信念,也在呼唤着更多人加入生态保护的行列,让治沙精神在新时代持续焕发新的光芒。

业主从事机械配件行业,需装修办公区域。

党建文化展厅是一种集体记忆和文化传承的载体,它通过展示党的历史、成就和理念,展现党的核心价值观和党的建设成果,激励和引导人们坚定信仰、弘扬党的优良传统和作风。在党的建设中,党建文化展厅起到了重要的作用,为党员干部和广大群众提供了一个重温历史、接受教育的平台。

在繁忙的深圳福田区,每一次的空间改造都是对美与实用的深刻追求。这里,我们将探讨展厅装修设计的艺术性与实践性,以及如何将这些元素融合在一起,打造出既美观又实用的展览空间。

深圳信可威深耕展馆展厅设计领域多年,始终秉持独特见解—— 展馆展厅绝非简单的展品陈列空间,而是企业精神与文化内核的 “立体叙事场”。

数字多媒体展厅,如同一个综合的展示殿堂,集结各类多媒体展示系统,犹如一座科技宝库,蕴含着无限的新奇和神秘。为了提升展厅的趣味、互动性和观赏性,大胆采用最新科技设备和互动装置成为必然之举。虚拟展厅、弧幕影院、迎宾礼仪地幕系统软件、活动平台、互动交流镜面玻璃以及触摸显示屏等新科技装备相互融合,塑造出一个充满艺术和科技碰撞的未来空间。

在当今数字化浪潮席卷全球的背景下,传统的展览方式已无法满足人们日益增长的文化需求。多媒体数字展厅以其独特的魅力,成为现代展览空间的新宠儿。它不仅提供了丰富的视觉和听觉体验,还能激发参观者的互动热情,使展览内容更加生动有趣。本文将探讨多媒体数字展厅的设计与施工,并重点介绍在这个领域内的企业——深圳信可威。

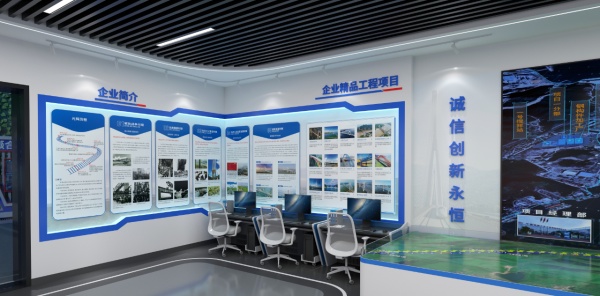

当科技的触角悄然延伸至空间设计,当纯净白色与深邃蓝色打破边界、碰撞交融,一座承载着未来想象的展厅,正以独特的姿态等待被探索。

本次展馆设计色彩是以海洋蓝、暖白为主要搭配色,力求表现企业整体形象,既体现时代感,又能突出企业特色,将企业文化理念融合其中,贯穿于整个展厅,在展示企业形象的同时,感受精神层次的内涵。

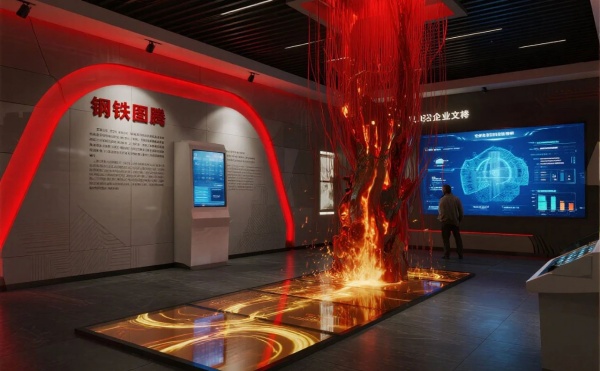

以“钢铁锻造文明”为核心线索,融合工业遗产保护、技术创新叙事及沉浸式展厅设计体验。